破局太阳鱼育苗困局 激活乡村振兴“渔”力量 ——支部党员带领“授人以渔”团队开展科技活动

近日,为响应国家“乡村振兴战略”中“科技赋能特色农业”的号召,绵阳师范学院“授人以渔”新创业团队,在姜立春老师带领下奔赴四川省省级水产良种场,开展太阳鱼创新创业实践项目专项调研。此次调研以“理论赋能实践,实践反哺产业”为核心,聚焦太阳鱼育苗关键技术突破,旨在破解基层养殖中的育苗难题,为乡村水产产业高质量发展注入高校智慧。

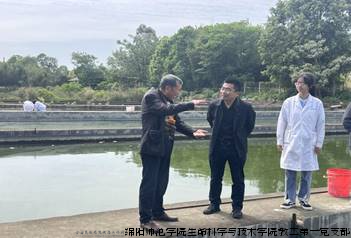

“太阳鱼是优质淡水养殖品种,肉质细嫩、适应性强,可育苗阶段成活率低、种质退化,一直是制约养殖户扩产增收的‘卡脖子’环节。”调研刚启动,姜老师就为团队成员明确了方向。为精准摸清产业痛点,团队首站走进当地规模最大的太阳鱼养殖合作社,与养殖户面对面交流。育苗大棚里,养殖户李师傅指着漂浮的鱼卵满脸无奈:“每年春季育苗,水温控制、敌害防治稍不注意,成活率就往下掉,好的时候能到60%,差的时候连30%都达不到。”这样的现实困境,让团队成员真切感受到此次调研的紧迫性与必要性。

围绕“育苗技术优化”核心,团队将调研拆分为“技术诊断—数据采集—方案优化”三个阶段。技术诊断环节,成员们扛着水质检测仪、显微镜等设备,实时监测育苗池水温、pH值、溶解氧含量,同时取样观察鱼卵发育情况与鱼苗活性。“你看这鱼卵,卵膜透明度不够,大概率是水质里氨氮含量偏高导致的;还有这批刚孵化的鱼苗,尾鳍发育不完整,很可能和孵化时水温波动有关。”姜老师一边指导成员记录数据,一边结合专业知识剖析问题根源,让现场调研变成了一堂生动的 “实践课”。

数据采集阶段,团队针对土池育苗、水泥池育苗等不同模式展开对比调研,累计收集养殖周期、饵料配方、病害防治等20余项关键数据。在某生态育苗基地,团队发现采用“益生菌+浮游生物培育”模式的育苗池,鱼苗成活率比传统模式高出15%。这一发现,为后续技术方案优化提供了重要参考。团队成员孔同学感慨:“以前在课堂上学过生态养殖理论,这次在现场看到数据对比,才真正懂了不同技术手段对育苗效果的影响,这种‘从课本到田间’的体验太珍贵了。”

此次调研不仅为养殖户送上了针对性技术解决方案,也为团队创新创业项目筑牢了实践基础。姜老师表示,后续团队会根据调研结果,进一步完善太阳鱼育苗技术规程,联合养殖基地开展小范围试验,待方案可行性验证通过后再推广。“我们想通过‘授人以渔’,不仅把技术送到养殖户手上,更要培养一批懂技术、善经营的‘新农人’,让太阳鱼养殖成为乡村振兴的特色产业。”

从实验室到养殖池,从理论知识到实践成果,绵阳师范学院“授人以渔”团队以太阳鱼育苗调研为起点,架起了高校科研与乡村产业的桥梁。未来,团队将继续深耕水产养殖领域,以创新创业实践为抓手,用专业力量助力乡村产业发展,让青春在服务“三农”的实践中绽放光彩。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)