艾四林:共同富裕是全体人民的富裕,但不是同等富裕

访谈嘉宾

艾四林

清华大学马克思主义学院院长、习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长

丨中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化

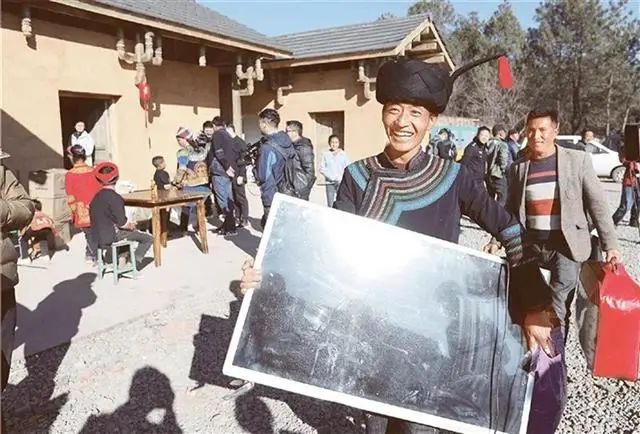

彝族群众喜搬新居。江宏景摄(新华社)

记者:从党的十九届五中全会上首次提出2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”远景目标。到中央财经委员会第十次会议研究扎实促进共同富裕问题,站在迈向第二个百年奋斗目标的新征程上,如何把握当前促进共同富裕的重要性?

艾四林:“治国之道,富民为始。”共同富裕是中国人民自古以来的理想追求,也是马克思主义的基本目标。中国共产党自成立之日起,就把实现共同富裕作为矢志不渝的奋斗目标。我们推动经济社会发展,归根结底是要实现全体人民共同富裕。经过全党全国各族人民持续奋斗,我们实现了第一个百年奋斗目标,在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。习近平总书记多次强调,共同富裕本身就是社会主义现代化的一个重要目标。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。

人民生活从温饱不足到全面小康,这是一个历史性跨越,但全面小康不是终点,而是新生活的起点。早在1992年的南方谈话中,邓小平同志曾提到过,在什么基础、在什么时候突出提出和解决共同富裕的问题,他当时设想,在上个世纪世纪末达到小康水平的时候,就要突出地提出和解决这个问题。现在,实现共同富裕有了更好的基础和条件,实现共同富裕的信心和底气更强了,突出地提出和解决共同富裕的问题正当其时。

实现共同富裕是一面凝聚民心、促进社会稳定发展的旗帜。实现共同富裕不仅是经济问题,而且是关系党的执政基础的重大政治问题。当今世界正经历百年未有之大变局,世界不稳定性不确定性明显增加,全面小康依然如期实现,中国稳居世界第二大经济体,人均GDP超过1万美元,中等收入群体超过4亿人,但也应看到,地区差距、城乡差距、收入差距等问题仍较突出。习近平总书记强调:“物质丰富了,但发展极不平衡,贫富悬殊很大,社会不公平,两极分化了,能得人心吗?”解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距,推动共同富裕取得更为明显的实质性进展,让发展成果更多更公平惠及全体人民,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,对夯实党的执政基础、国家的长治久安有着重要意义。

丨共同富裕不等于同等富裕、同步富裕

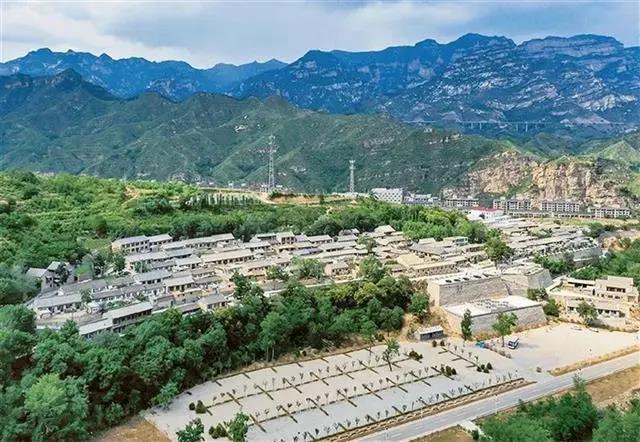

河北省阜平县顾家台村新貌。赵鸿宇摄(新华社)

记者:为什么要强调,共同富裕是全体人民的富裕,而“不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义”?

艾四林:20世纪80年代,邓小平同志首次正式提出“共同富裕”概念,随着实践的发展,共同富裕的内涵越来越丰富、越来越清晰。党的十九届五中全会强调“扎实推动共同富裕”,在描绘2035年基本实现社会主义现代化远景目标时,明确提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,中央财经委员会第十次会议进一步描绘共同富裕的内涵及其实现途径,具有很强的时代性和针对性。

共同富裕不是少数人的富裕,是全民富裕。共同富裕涵盖的是全体人民。这意味着共同富裕,不是少数人,不是某个地区,不是某个利益集团的富裕。过去允许一部分人、一部分地区先富起来,但我们始终没有忘记,其目标是实现全体人民的共同富裕。中国共产党始终代表最广大人民根本利益,与人民休戚与共、生死相依,没有任何自己特殊的利益。贫穷不是社会主义,两极分化也不是社会主义,在社会主义中国,我们追求的富裕是全体人民共同富裕,绝不能出现“富者累巨万,而贫者食糟糠”的现象。共同富裕路上,一个也不能掉队。

共同富裕不是平均主义,是差别富裕。共同富裕,是全体人民通过辛勤劳动和相互帮助,普遍达到生活富裕富足、精神自信自强、环境宜居宜业、社会和谐和睦、公共服务普及普惠,实现人的全面发展和社会全面进步,共享改革发展成果和幸福美好生活。共同富裕,就是消除贫穷和两极分化基础上的普遍富裕,但不是同等富裕,更不是传统意义上的均贫富。我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,消除了绝对贫困,但相对贫困在一定时期还会存在,即便基本实现共同富裕,富裕的程度仍会有差异。我们不能做超越阶段的事情,不搞牺牲效率的平均主义,避免陷入“福利陷阱”。

共同富裕不是整齐划一,不是同步富裕,是逐步富裕。中国是一个大国,解决发展不平衡不充分问题,解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题,不可能一蹴而就,共同富裕必须分阶段推进。从国家层面来讲,共同富裕是从低层级到高层级的逐步富裕,因此,我们党做出了分阶段推进共同富裕的战略安排。从2020年到2035年,基本实现社会主义现代化,“全体人民共同富裕迈出坚实步伐”;从2035年到本世纪中叶,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,“全体人民共同富裕基本实现”。从个体层面来讲,共同富裕是从部分到整体的过程富裕,既要允许一部分人先富起来,更要鼓励先富带后富、帮后富。

丨既要“富口袋”也要“富脑袋”

记者:会议强调,共同富裕是全体人民的富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕。为什么要强调物质生活和精神生活两方面富裕?如何不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求?

艾四林:谈到富裕,我们首先想到的自然是物质富裕。实际上,仅有物质富裕,无论是对一个社会,还是对一个个体来说,都是不够的。共同富裕是全面富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,其目标归根到底就是实现人的全面发展和社会文明全面进步。物质贫穷不是社会主义,精神贫穷也不是社会主义。我们党历来重视物质文明和精神文明协调发展,强调要两手抓、两手都要硬。党的十八大以来,习近平总书记强调,“既要富口袋,也要富脑袋”。站在新征程上,我们党明确宣示,中国式现代化时物质文明和精神文明协调发展的现代化。高度的物质文明和高度的精神文明,既是我国现代化的目标,也是共同富裕的重要内容。

仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。随着全面建成小康社会,人民美好生活需要日益广泛,精神文化需要日益增长,这种需要不仅多了,也更高了。因此,迫切需要大力加强精神文明建设,不断满足人民的精神文化需要。促进人民精神生活共同富裕,就要强化社会主义核心价值观引领,推进公民道德建设,提高人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,提供更多优秀文化产品,丰富人民精神文化生活,深入实施文化惠民工程,优化基层公共文化服务,构建高品质公共文化服务体系,更好满足人民群众文化需求,实现精神生活的富裕。

丨共同富裕示范区的示范意义和实践运用

2021年5月2日,空中俯瞰浙江省杭州市余杭区径山镇的千亩缤纷花海(无人机照片)。新华社记者 徐昱 摄

记者:前不久,《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》正式发布,标志着浙江率先成为建设共同富裕示范区的“探路先锋”。如何从“要分阶段促进共同富裕”的角度分析建设共同富裕示范区的意义?各地应当如何立足实际、着眼长远,高质量促进共同富裕?

艾四林:与全面建成小康社会相比,实现共同富裕难度不小,对共同富裕的长期性、艰巨性、复杂性,必须要有充分估计。今天,我们明确提出,要协同推进共同富裕和现代化,到本世纪中叶,既要全面实现社会主义现代化,又要基本实现全体人民共同富裕。同步实现现代化和共同富裕,世界上没有先例,没有现成的模式可学,没有现成的范式可以参考。

实现共同富裕是一个长期目标,也是一个长期过程。选择部分条件相对具备的地区先行先试,积累经验,作出示范,再逐步推开,就是一个理性的选择。浙江富裕程度较高、均衡性较好,改革创新意识较为浓烈,具备开展共同富裕示范区建设的基础和优势。因此,党中央、国务院作出了支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的重大部署。浙江作为示范区的先行先试,就是要在实践中进一步丰富共同富裕的思想,探索破解各种矛盾的有效途径和方法,为全国其他地区分阶段推动共同富裕作出省域示范。

各地推动共同富裕的基础和条件不尽相同,要从问题导向出发,瞄准影响共同富裕的难点、焦点,精准施策,补齐短板。要以改革创新为根本动力,推动共同富裕体制机制创新。要扎实推动高质量发展,不断把“蛋糕”做大。要尽力而为又量力而行,循序渐进,不急于求成。要充分调动人民群众的积极性、主动性、创造性,形成人人参与、人人尽力的共建共富的生动局面。要营造先富带后富、帮后富的文化氛围和社会风尚,凝聚起最广泛的社会参与。

丨初次分配、再分配、三次分配需协调配套

云南省寻甸县金所街道草海子村的农妇在采摘蚕桑叶(2020年5月16日摄,无人机照片)。新华社记者 杨宗友 摄

记者:会议强调,正确处理效率和公平的关系,构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。为什么要强调初次分配、再分配、三次分配协调配套?构建这种基础性制度安排有哪些着力点?

艾四林:三次分配首次被纳入制度性安排,表明三次分配成为实现共同富裕的新的重要途径。实现共同富裕,途径多样,但分配问题无疑是核心。实现共同富裕,需要一个更加公平的收入分配秩序和制度体系。分配问题也是关系到老百姓切身利益的重大问题。以前,初次分配、再分配构成我国分配制度的主要方面。近两年,三次分配逐步受到关注。党的十九届四中全会提出要“重视发挥第三次分配作用,发展慈善等社会公益事业”,党的十九届五中全会提出要“发挥第三次分配作用,发展慈善事业,改善收入和财富分配格局”。这次会议明确将三次分配纳入分配的基础性制度安排,三次分配成为调节收入分配、实现共同富裕的新的重要途径。

初次分配、再分配、三次分配只有协调配套,才能更好发挥作用。在初次分配、再分配、三次分配构成的基础性制度体系中,初次分配、再分配、三次分配既相区别又相互联系、相互影响,三者要做到功能互补、协调配套。初次分配是由市场主导的分配,奠定了收入分配的基本格局。再分配主要由政府主导,通过税收、社会保障支出等调节手段进行的分配。三次分配是各主体,如个人和企业等基于道德力量,通过自愿捐赠而进行的分配。在这个分配基础性制度体系中,初次分配、再分配、三次分配要实现效益和公平的有机统一,才能在高质量发展中实现共同富裕。初次分配主要体现效率优先原则,在初次分配环节,要鼓励勤劳致富,保护合法收入。再分配主要体现兼顾公平和效率的原则,在再分配环节,要用好税收等调节杠杆,加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性。三次分配,就是要通过制度、法律等各方面配套支持,鼓励更多的主体共同参与,使其在推进共同富裕中发挥更大作用。

当前和今后一个时期,要着力“调高、扩中、增低”,形成“中间大、两头小的橄榄型分配结构”。“调高”就是“要加强对高收入的规范和调节,依法保护合法收入,合理调节过高收入,鼓励高收入人群和企业更多回报社会”。在这方面,主要是取缔非法收入,合理调节过高收入。“扩中”就是“要着力扩大中等收入群体规模,抓住重点、精准施策,推动更多低收入人群迈入中等收入行列”。“增低”就是“要促进基本公共服务均等化,加大普惠性人力资本投入,完善养老和医疗保障体系、兜底救助体系、住房供应和保障体系”。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)