典型工作案例——党建业务双融合,凝心聚力促发展

党建业务双融合,凝心聚力促发展

中共运城学院生命科学系教工第一党支部

一、案例背景

中共运城学院生命科学系教工第一党支部涵盖了食品和生物专业的52名专业教师,正式党员28人,其中具有博士学位的有13人,支部成员中教授4人,副教授10人。党支部党员组成的特点是高职称和高学历党员比较多。党支部根据学科专业特点深入凝练的党建工作制度体系和机制办法,以“党建业务双融合,凝聚师生促发展”的“党建+”工作模式推动支部建设。支部通过创新“党建+X”党日活动,与业务深度融合,党员先锋模范作用充分发挥。支部通过落实“九项举措”不断强化党组织政治、组织和服务“三大功能”,确保三项“成果”,有效地推动学科和专业建设,有力促进学校事业发展,形成了一些可推广示范的先进举措和案例。

二、具体做法

(一)支部书记首先加强自身建设

支部书记在政治学习和“党建带头”首当其冲。支部书记要时刻牢记理论武装头脑的“核心”任务,读原著,悟原理,理论联系实际,深入思考,力求学以致用。打牢履行“第一责任人”职责的思想基础。其次,坚持向实践学习,向群众学习。在实践中不断反思,总结经验教训。努力在实践中锻炼自己应对复杂问题的能力。再次,充分发挥支部书记党建业务“双带头”的头雁作用。带头开展产学研合作,带头教学创新,带头课程思政,不断提升自身的教学科研水平和服务社会的能力。努力把最新的科研成果和产业动态融入到教学内容中,落实到人才培养中。

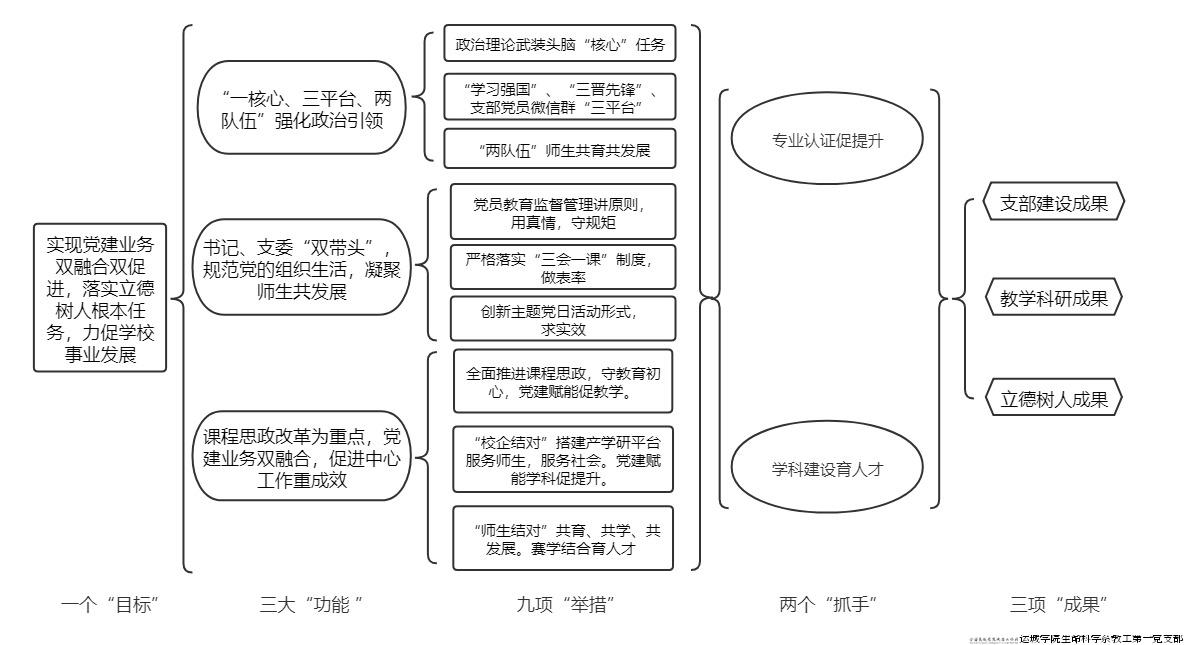

(二)创新党建赋能学科和专业发展的“13923”建设思路

生命科学系教工第一党支部工作室根据学科专业特点深入凝练有效的党建工作制度体系和机制办法,创新党建赋能学科和专业发展的“13923”建设思路。围绕“一个目标”,强化“三大功能”,落实“九大举措”,依靠“两个抓手”,确保“三项成果”来制定建设规划,落实重要举措。

图1 生命科学系教工第一党支部“1-3-9-2-3”建设思路

(三)创新“党建+”工作模式,力促党建业务双融合

党支部紧密结合学校实际和本支部党员专业特点,在保证支部常规工作落实到位的前提下,创新“党建+X”工作模式。通过党建业务“双融合,双促进”,提高党建工作实效性。

1、“党建+教学”,全面推进课程思政,党建赋能教学创新

思想政治工作在具体工作中才会有生命力,支部通过“党建+教学”将思政教育与专业教育融合,推进专业建设,提高人才培养质量。支部围绕课程思政改革重点开展党日活动,重点推进,以点带面。党员带头课程思政,带头教学创新。通过党建赋能课程思政教学改革,着力实现“知识传授、价值引领、能力培养、素质提升”四位一体的人才培养。党支部先后推出“教学交流月”、“课程思政交流月”、“教学创新月”“专业认证促发展”等系列党日活动,通过党员集体学习、课程思政经验交流会,人才培养方案研讨会,教学大纲修订研讨会、等多种形式积极引导教师通过教学讨论、竞赛指导、论文指导等途径,多角度引导学生树立正确的三观,增强“四个自信”,明确大学的学习目的和职业发展规划,激发学生“奋发有为”内驱力,努力成长为合格建设者和可靠接班人。聚焦担任立德树人主体责任的党员教师,培养“四有”好老师,为社会主义建设者和接班人立根铸魂。通过教学创新大赛和课程思政大赛,以赛促练,以赛促改,以赛促学,有效提升教师教学水平。组织广泛而深入的讨论,在专业建设、课程体系、课程建设、实习实训、教学理念、教学方法、考试改革等方面深度创新,把三全育人理念贯穿人才培养全过程。让思想政治工作进课堂,不断提升政治思想引领力。以构建大思政格局为中心,将创新教育与课堂教学、专业实习、志愿者服务、毕业论文、双创项目和教师科研相互结合,为党培养创新型人才。

图2“党建+师范专业认证”,党日活动学习研讨会

图3 “党建+学科”,党员先锋科研团队

2、“党建+学科”,凝聚力量求发展,党建赋能学科建设

党支部坚持以提升服务地方经济社会发展能力为导向,“党建+学科”将党建和学科建设相融合。通过党日活动与硕单建设、学术交流活动相结合,营造良好的学术氛围。例如,组织教师开展“我为硕单建设做贡献”党日活动,鼓励党员教师相互交流,凝聚师生,研讨学科规划和学科发展等重要问题,凝聚力量打造党员先锋科研团队、教学团队,组建高层次创新实验室,建设服务师生的高水平研究平台,促进地方农业产业的结构调整和技术升级。

3、“党建+社会服务”,搭建产学研平台,服务师生和社会。

支部活动将党建与产学研活动相融合,通过支部活动为师生搭建科研教学实践平台。党支部组织党员教师利用假期,深入地方企事业单位开展产学研合作,积极探索与企业党支部合作共建的新模式,为教师服务地方经济发展和应用型人才培养搭建平台。党支部开展“校企合作共建,校校合作共建,师生结对共建”的活动,为师生搭建学科实践平台。

图4 “党建+社会服务”,深入企业,促进产教融合

4、“党建+育人”,“师生结对”共育、共学、共发展

支部开展“结对学习,结对互助,结对发展”的师生结对共建活动,骨干教师带领学生团队参加挑战杯、互联网+等学科竞赛,以高水平学科竞赛项目为抓手,有效促进创新人才培养。构建师生互助结对的新模式,尽可能做到在思想上引领学生,在专业上指导学生,在生活中主动联系学生,不断优化基层党组织的有效教育和管理。

图5 “党建+育人”,师生深入乡村实践,共育共学共发展

三、工作成效

多年来,支部深入凝练有效的党建工作制度体系和机制办法,不断促进党建业务深度融合,凝心聚力促进学校事业发展,持续巩固山西省“双带头人”教师党支部书记工作室建设成果。支部建设和推动学校发展均取得显著成效。

(一)党建工作再创新优

支部连续8年被评为学校“优秀基层党支部”,2021年被评为全省教育系统“先进基层党组织”,2022年支部作为山西省首批高校“双带头人”教师党支部书记工作室通过省级验收。支部书记连续6年被评为我校“优秀共产党员”或“优秀党务工作者”。2020年受中共山西省委教育工作委员会“模范共产党员”通报表彰。

(二)教学创新成绩斐然

支部所属各专业50余门课程重新修订教学大纲,落实课程思政进大纲。支部党员教师获得全国最高水平教学创新竞赛奖项零突破。两年间支部专业教师获批立项新农科建设国家级和省级教学研究课题6项,思想政治教育研究项目2项,《植物组织培养技术》、《动物生理学》、《食品化学实验》等一批课程获得学校课程思政教学改革立项。食品科学与工程和生物科学专业均获批省级一流专业建设点,实现了支部所属各专业建设的大发展。

(三)学科建设又上新台阶。

支部所属各专业,先后组建了4个党员先锋科研团队,打造4个创新实验室。食品科学与工程学科获批省级重点扶持学科,同年专业硕士(食品加工与安全领域)又被学校列为申硕重点专业学位点。成功申报“特色农产品加工”山西省重点实验室1个,获批省“1331”工程优势特色学科。2022年“特优农产品梯次高值利用技术创新中心”获批立项,“嗜盐微生物资源利用”团队获批山西省科技创新人才团队。实现了我校省级科研平台和团队建设的新突破。共承担省级以上各类科研课题50余项,校企合作横向科技开发项目80余项,累计到账经费800余万元;在国内权威、核心及统计源期刊发表科研论文400余篇,其中SCI/EI收录文章30篇,授权国家专利40余项。荣获山西省科学技术奖三等奖2项,科研创新提质升级迈出坚定步伐。通过不断加强和创新学科团队的党建工作,发挥党员先锋模范作用,促进学科建设、硕士单位建设的等学校中心工作。

(四)实践育人效果显著

学生在国家最高水平学科竞赛中连续四年刷新获奖纪录。支部党员指导学生申报大学生创新实验项目30余项,其中国家级4项,省级6项。指导学生参加全国高水平学科竞赛,获国家级奖项23项,省级奖项40余项。学科竞赛覆盖所属专业各班50%以上学生。2019年学生在山西省“青年红色筑梦之旅”思政教育活动纪实在国际教育电视台播出,育人意义凸显。

(五)社会服务能力明显增强

党支部组织我系20余名博士走进企业了解产学研需求、精准对接继续服务需求取得实效。与山西益松元科技有限公司共建“运城市综合分析检测中心”,与山西长荣农业科技股份有限公司共同建立“乡村振兴博士工作站”,联合共建实验平台,并与荷兰瓦赫宁根培训学院三方合作开展“新农人”教育项目。与山西瑞恒农业股份有限公司合作成立“全谷物营养与健康博士工作站”,与永济市政府合作共同成立“永济面食产业学院”,与永济老冯家食品公司合作成立“面食复合调味料技术创新中心”,校地合作、校企合作扎实推进。近年来先后与与华康药业、凯盛肥业、太原海关等40家企事业单位签订就业实习基地协议、人才培养校企合作协议或专业共建协议,积极投入学校特色农产品产教融合实训基地建设,力促产教深度融合。支部教师产学研活动横向项目经费大幅提高,累计超过1500余万元。

四、经验启示

以“党建业务双融合,凝聚师生促发展”的“党建+”工作模式将支部党建与业务深度融合,相辅相成,相互促进。支部党建凝心聚力统一思想,为学科建设、人才培养提供了思想动力和组织保障。专业和学科建设的实际工作是开展党建工作的载体,是党的基层组织激发内在活力,保持我党先进性的着力点。学科专业发展成效,有效促进党支部建设在思想、组织、作风等方面全面发展。只有党务业务深度融合,同向而行,犹如鸟之双翼,车之两轮,不可分离,才能有效促进学校事业发展。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)