古老的中华民族文化源远流长,在五千年的历史长河中,创造了灿烂的文化,形成了高尚的道德准则、完整的礼仪规范和优秀的传统美德,被世人称为“文明古国,礼仪之邦”。今天,运营党支部带大家走进中国传统节日——中秋节,感受礼仪之邦的文化魅力。

中秋节,又称祭月节、月光诞、月夕、秋节、月亮节、团圆节等,是中国四大传统节日之一。起源于上古时代, 普及于汉代,定型于唐朝初年,盛行于宋朝以后,与春节、清明节、端午节并称为中国四大传统节日。自2008年起中秋节被列为国家法定节假日。2006年05月20日,国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录。

中秋节源自天象崇拜,由上古时代秋夕祭月演变而来。最初“祭月节”的节期是在干支历二十四节气“秋分”这天,后来才调至夏历(农历)八月十五日,也有些地方将中秋节定在夏历八月十六日。

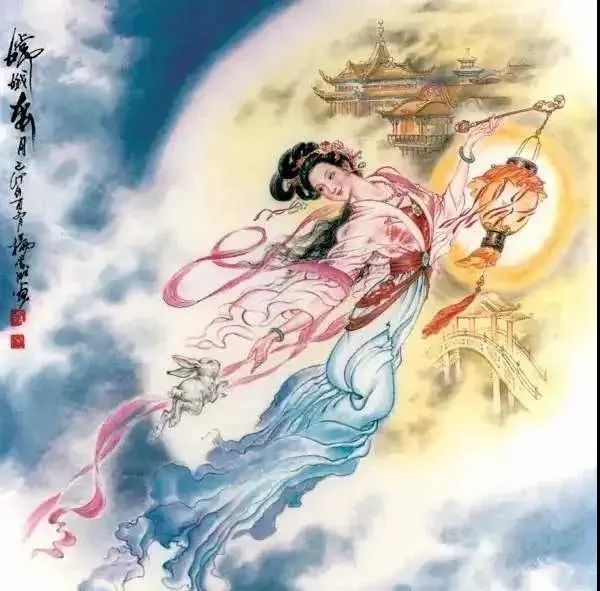

“嫦娥奔月”的神话故事源自古人对星辰的崇拜,最早出现在《归藏》。西汉《淮南子》中说,嫦娥偷吃了丈夫羿从西王母那里求来的不死药,就飞进月宫,变成了捣药的蟾蜍。

祭月

在我国是一种十分古老的习俗,实际上是古人对“月神”的一种崇拜活动。在古代有“秋暮夕月”的习俗。夕月,即拜祭月神。自古以来,在广东部分地区,人们都有在中秋晚上拜祭月神(拜月娘、拜月光)的习俗。拜月,设大香案,摆上月饼、西瓜、苹果、红枣、李子、葡萄等祭品。祭月作为中秋节重要的祭礼之一,从古代延续至今,逐渐演化为民间的赏月、颂月活动,同时也成为现代人渴望团聚、寄托对生活美好愿望的主要形态。

观潮

在古代,浙江一带除中秋赏月外,观潮可谓是又一中秋盛事。中秋观潮的风俗由来已久,早在汉代枚乘的《七发》赋中就有了相当详尽的记述。汉以后,中秋观潮之风更盛。明朱廷焕《增补武林旧事》和宋吴自牧《梦粱录》也有观潮记载。

吃月饼

月饼,又叫月团、丰收饼、宫饼、团圆饼等,是古代中秋祭拜月神的供品。月饼最初是用来祭奉月神的祭品,后来人们逐渐把中秋赏月与品尝月饼,作为家人团圆的一大象征。月饼象征着大团圆,人们把它当作节日食品,用它祭月、赠送亲友。发展至今,吃月饼已经是中国南北各地过中秋节的必备习俗,中秋节这天人们都要吃月饼以示“团圆”。

《水调歌头·明月几时有》

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

【译文】:明月何时开始有的呢?我举杯遥问苍天。不知道天上宫殿今晚是哪一年。我想凭借着风力回到天上去看一看,又担心美玉砌成的楼宇太高,经受不住寒冷。起身舞蹈玩赏着月光下自己清朗的影子,月宫哪里比得上在人间。

月儿移动,转过了朱红色楼阁,挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人。明月不应该对人们有什么怨恨吧,可又为什么总在人们离别之时才圆?人生本就有悲欢离合,月儿常有阴晴圆缺,这样的好事自古就难以两全。只希望这世上所有人的亲人都能健康长寿,即使相隔千里也能一起欣赏这美好的月亮。

《月夜忆舍弟》

唐·杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

【译文】:

《月夜》

杜甫

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干!

【译文】:

今晚圆圆的秋月多么皎洁美好,

你在鄜州闺中却只能一人独看。

我遥想那些可爱的小儿幼女们,

还不理解你望月怀人思念长安!

夜深露重你乌云似的头发湿了?

月光如水你如玉的臂膀可受寒?

何时能依偎共赏轻纱般的月华?

让月华照干我俩满是泪痕的脸!

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)