在太原理工大学有这样一个团队,自2004年以来,团队先后有16人次参加了南北极科学考察,他们长期从事的极地/海洋冰雪自动化监测仪器的研究工作,多次成功应用于中国南北极科考,获取了大量现场监测数据,为我国极地科学考察节省了约8000万元资金。

有人羡慕他们可以置身神秘的南极洲和北冰洋,看到美丽的极光、可爱的企鹅、憨厚的北极熊,却不知光彩耀眼的背后,不论是走向极地的科考队员,还是在实验室默默奉献的研究人员,都付出了常人难以想象的艰辛。今天,就让我们走进极地监测技术研究团队,听听他们的故事。

01 冰雪之约 理工力量

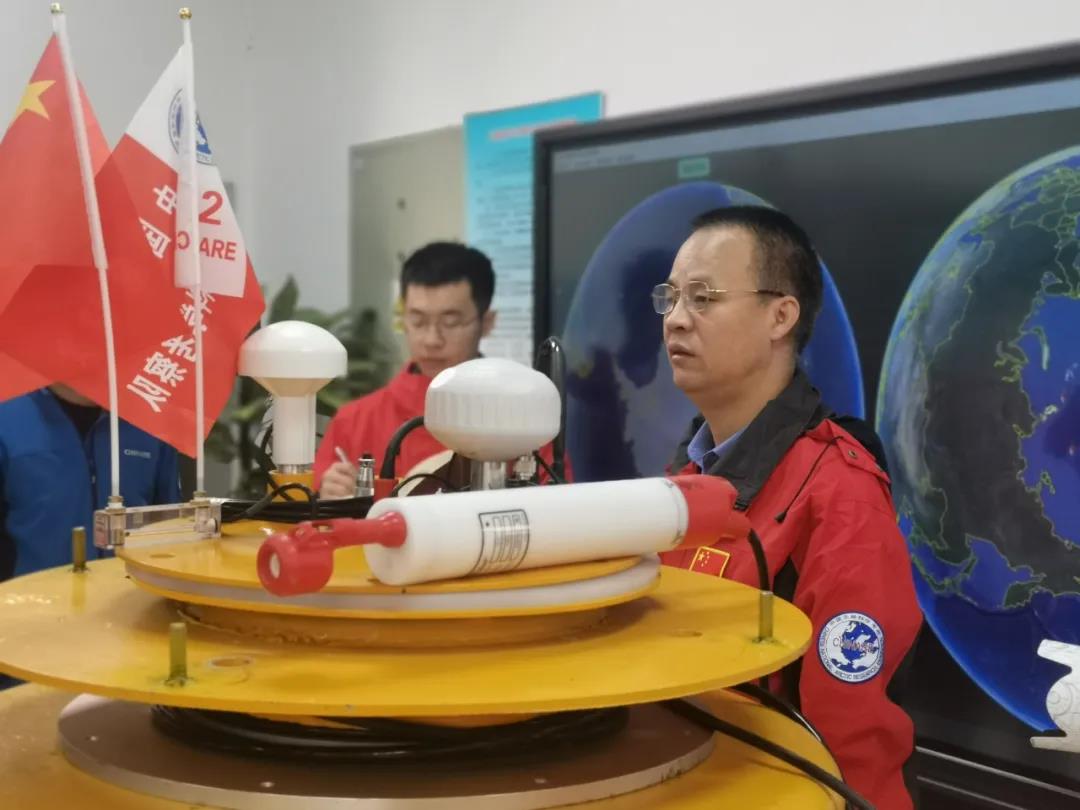

太原理工大学极地监测技术研究团队,同时也是太原理工大学极地海洋新能源发电与工程装备导学团队,该团队现有研究人员70名,包括8名老师和62名硕博研究生。研究团队在山西极地科考第一人——窦银科教授的带领下,长期致力于研发具有自主知识产权的极地自动监测装备,先后参与研制出电容感应式海冰厚度检测传感器、海冰漂移浮标、南极冰盖表面地貌特征监测系统、极地冰物质平衡综合监测站及远程监测网、基于RTK的冰川移动监测系统等关键装备,解决了极地现场长期、连续观测数据缺乏的难题,为我国极地科学的研究发展贡献了“太原理工力量”。

2004年,窦银科教授惜别9个月大的儿子,首次踏上南极之旅。回国后,他一头扎进极地海冰自动化测量的新方法研究中。在潜心研究的同时,他还努力培养后续人才,团队成员从袁凯琪开始,到刘磊、潘曜,再到左广宇、王煜尘,已有16人次奔赴南北极,成为我国极地考察队伍中的一支中坚力量。

2011年,窦银科参加第28次中国南极科学考察.jpg

2012年,窦银科参加第5次中国北极科学考察.jpg

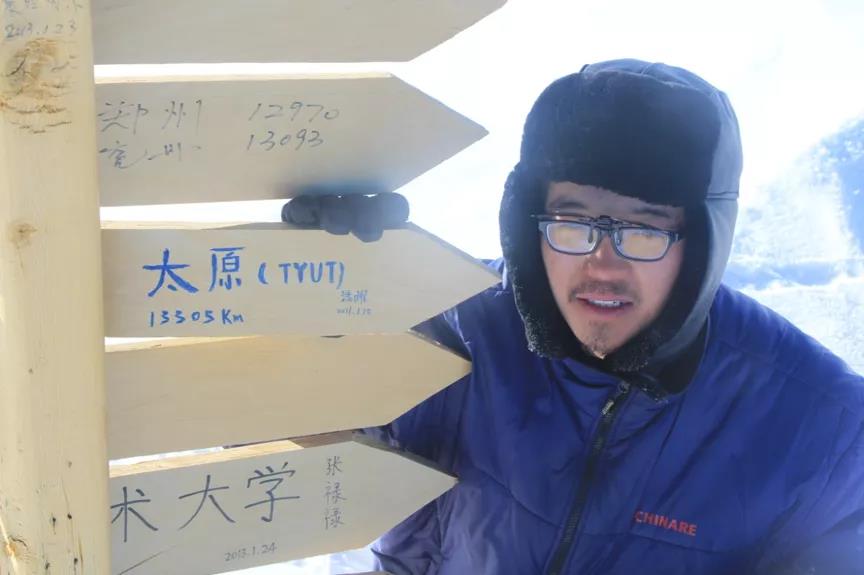

2013年,袁凯琪参加第30次中国南极科学考察.jpg

2014年,刘磊参加第6次中国北极科学考察.jpg

2015年,潘曜参加第32次中国南极科学考察.jpg

2016年,左广宇参加第7次中国北极科学考察.jpg

2016年,左广宇参加第33次中国南极考察.jpg

2018年,杨望笑参加第9次中国北极科学考察.jpg

2019年,崔凯彪参加第10次中国北极科学考察.jpg

2019年,王煜尘参加第36次中国南极科学考察.jpg

2019年,左广宇参与国际北极漂流计划.jpg

2020年,左广宇参加第11次中国北极科学考察.jpg

2021年,杨波参加第12次中国北极科学考察.jpg

2021年,王煜尘参加第38次中国南极考察.jpg

2021年,寇立伟参加第38次中国南极考察.jpg

在采访中,团队成员左广宇说道:“窦老师对待工作非常严格,在务实的基础上又敢于创新,常常鼓励我们与国内外相关领域的专家学者进行充分交流,掌握前沿研究动态,给予了学生很大空间。”

窦银科教授与学生在一起.jpg

02 艰难困苦 玉汝于成

在太原理工大学,每个来到极地监测研究团队实验室的人都对成员们的极地经历和日常科研工作充满好奇。能够在生命禁区绽放自己的青春、实现人生的价值,对团队每一个成员而言都是值得珍藏一生的记忆。在这些记忆中,有苦有乐,每一份都很难忘。

以南极科考为例,从乘船启航的那一刻开始,考验就来临了。前往南极途中,南纬55°至 南纬65°之间常年有气旋从西往东旋转,俗称“魔鬼西风带”,在穿越西风带的八天八夜里,科考队员会经历长时间的晕船,他们彼时的状态被郭琨老先生(1984年参加中国首次南极科考的队员)形象地概括为:“一言不发,两眼发呆,三餐不进,四肢无力,六神无主,七上八下,九死一生,实在难受。”

魔鬼西风带.jpg

等捱过了这段时间,登上南极大陆,新的挑战又来了。

南极大陆随处都是肉眼不可见的冰裂缝,团队有人在这种未知的险境中搜寻失事飞机,也有人在全身心投入工作时不小心陷入冰裂缝后顽强地爬上来。而由于环境恶劣或路途颠簸导致机器设备出现故障的情况则更为常见,队员们常常要在零下三四十摄氏度的严寒中维修仪器数小时,冻伤是常有的事。每个人都是随时待命的状态,加上极昼极夜的影响,生物钟紊乱在所难免。

冰裂缝.jpg

安装浅层冰盖探测雷达.jpg

在北极,由于湿度大,时常有大雾,在看不清的环境中,随时可能会有一头北极熊向你扑过来……

在极地科考过程中出现的每一个小问题都让人内心惴惴不安,但同样的,一个小小的进展所带来的成就感也会被无限放大,甚至会让队员们“兴奋得抱头痛哭”。

行军多走了50公里,成功安装了一架冰雷达,完成了冰海两用浮标的现场布放……任务完成的那一刻,他们可以静下心来,欣赏缤纷绚丽的极光,感受可爱的企鹅、海豹带来的极地活力,享受人人向往的极地风光。

极光.jpg

每一位科考队员都在困境中接受了磨砺,也锤炼出了攻坚克难、无私奉献的科学精神。难忘的经历有千百种,但如果要问他们愿不愿意再去一次南极或北极,他们一定会以更高度的责任、更饱满的热情、更实在的作为投入到极地监测技术的研究工作中。

03 为国筑器 求真务实

极地监测技术研究团队中,每一个前往极地的成员任务都不尽相同。

2004年,窦银科教授首次参加南极科考,最重要的任务就是冲击DOME-A——在南极最高点建站!这对于提升我国的国际地位至关重要。

昆仑站照片.jpg

2016年,左广宇参加我国第7次北极科考,他的任务是将携带的12套冰基监测浮标设备固定在海冰上,浮标会随着海冰漂移至北极核心地区,所监测到的水温、厚度等相关数据会实时传回学校实验室,通过数据变化可以分析出全球气候变化情况:如果极地冰盖比往年消融得多则代表今年气候可能会变暖,海平面具有潜在的上升风险。这对于我们应对全球变暖具有重要意义。

左广宇在南极野外工作.jpg

今年,参加中国第38次南极考察的成员之一王煜尘将主要承担空间物理观测、中高层大气激光雷达业务化观测以及南极陆地机器人、飞行机器人、地理信息采集等多个科研项目,同时在中山站附近对极区可再生能源的可用性与发展潜力进行评估。

…………

不同的任务背后,是相同的初心——为国筑器,心系地球生态。

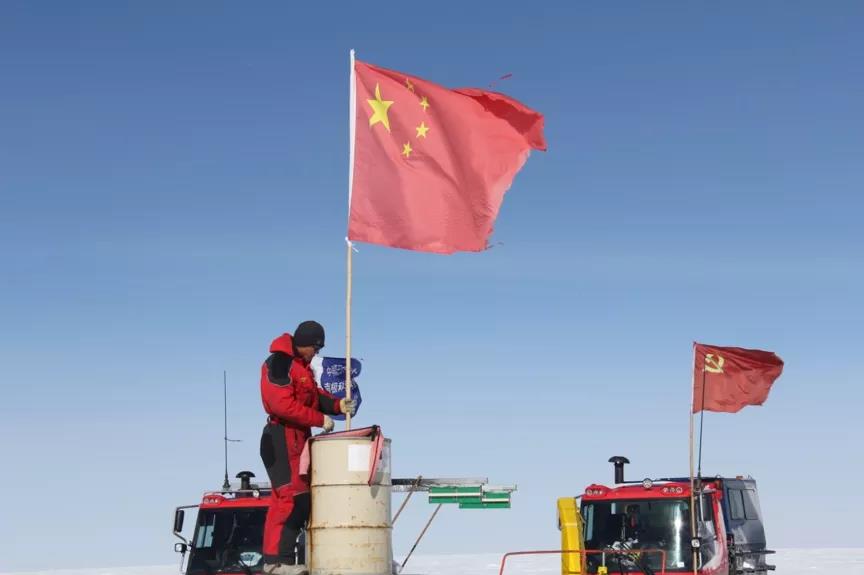

极地监测技术研究团队所属的电气第二研究生党支部自成立以来就秉持着“党建引领,为国筑器”的工作思路,于2014年创建党建品牌——极地驿站。在窦银科教授的多次宣讲中,我们总能听到这样一句话:“我是党员,我应该去。”他以身作则,引导团队成员努力成为“爱国、励志、求真、力行”的表率,每一位团队成员在科研工作中不仅树立了脚踏实地、一丝不苟的科学求实精神,还充分发扬了振兴中华、忘我献身的爱国主义精神。他们在思想上认识到了自身所从事的科研任务对于科技强国战略的重要意义,也从行动上投入到了国家建设发展的伟大进程中。

第33次南极考察昆仑站队临时党支部主题活动.jpg

每位从极地回来的团队成员都会发出类似这样的感慨:

国旗插在南极冰盖最高点.jpg

“在远离祖国的日日夜夜,我们会因为看到国旗而感觉格外温暖,会因为听到高频喊话里传出《我和我的祖国》的优美旋律而泪目并一起歌唱。”

南极昆仑站指示牌.jpg

极地监测技术研究团队除了直接参加极地考察的青年学生外,更多的是在实验室默默无闻、献身科研的师生。团队每一个安装在南北极的设备,都是团队全体成员辛勤工作的结果。未来,团队将在极地科考的道路上继续走下去,书写山西极地科考的历史,努力发展成为服务国家战略、服务地方经济的全国优秀团队。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)