厦门大学海洋与地球学院:学史力行担使命,办好实事践初心

自党史学习教育开展以来,厦门大学海洋与地球学院紧紧围绕立德树人根本任务,自觉把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来,认真抓好“我为师生办实事”实践活动,不断增强师生的获得感、幸福感与安全感,推动学院事业不断向前发展。

找准突出问题,深入基层办实事

广泛调研,听真声音。厦门大学海洋与地球学院坚持问题导向,深入一线调研。开展“书记有约”“院长有约”“书记专题会”,针对各系专任教师、工会委员、党政工作人员、党员与学生代表等,举办调研座谈会10余场,与各系师生深入交流;健全党内谈心谈话制度,深入开展面对面交谈,及时掌握党员思想动态,广泛听取师生真实的声音,制定院党委7大项和支部25个项目清单,并实时督促落实。

深入研判,找真关切。学院党委在充分听取师生意见建议后整理汇总问题清单,精准锁定子女入学、办公条件、科研用地、安全、健康、就业等师生真正关切的问题。党委书记联系学校幼儿园、属地小学,帮助解决教工子女入学问题;与各机关部门沟通协调解决教师科研用地问题;进行翔安校区海物水声水池围栏加装、洗手间改造等工程,改善办公条件;疫情期间走访慰问学生,送上“暖心大礼包”;开创性举办学院学科重点单位系列招聘会,促进学生就业,着力解决师生关切的“急难愁盼”问题;成立疫情防控专班,构建防控指挥体系,迅速落实封闭式管理等强有力防控措施,有效应对多起本土疫情;聚焦宿舍、网络、实验室等安全问题,特邀金融专家、派出所民警开展各类主题活动,将“我为师生办实事”成果转化为校园和谐稳定坚实力量。

高度聚焦,抓真问题。学院高度聚焦师资队伍、学科建设、人才培养等工作,狠抓制约学院发展的关键问题,寻求破解之道。优化学科建设,围绕首轮一流学科建设成果反馈意见,凝练学科发展方向,完善“十四五”规划,制定新一轮“一流”学科建设方案。做好高层次人才对接服务,吸引国内外优秀人才加盟,2021年学院引进南强特聘教授3人、南强重点岗位教授1人、南强青年拔尖人才A类人才2人、B类人才3人。加大科研启动经费支持力度,帮助搭建实验平台,提升教师科研能力,使高层次人才更快进入工作状态。学院制订《科学流动站关于发放优秀博士后津贴的管理细则》,加快吸引和汇聚国内外优秀博士,充分推动其发挥专职科研队伍生力军和师资储备重要来源的作用。

围绕重点群体,结合实际办实事

强化教职员工归属感。促进青年教师交流发展进步,学院积极开展新进教师交流会、专题培训会,同时选拔青年教师参与学校夏令营培训及教学技能大赛,提升教师队伍教学技能水平。积极对接高层次人才入职事务,协助处理合同办理事宜,为其预安排办公室和实验室,做好周转房选房申请、科研助理招聘、入职手续办理等工作。落实科研服务送上门,常态化开展科研项目申报实务培训,举办经验交流会,邀请校内外专家进行具体指导,提升科研项目申报成功率。营造温馨和谐的工作氛围,学院开展厦门天竺山“欢乐亲子行”活动;组织教职工参加校合唱比赛、教职工运动会;开展新员工欢迎、新教师第一堂课引荐勉励仪式、退休教师荣退仪式等,增强教职员工“第二故乡”归属感。

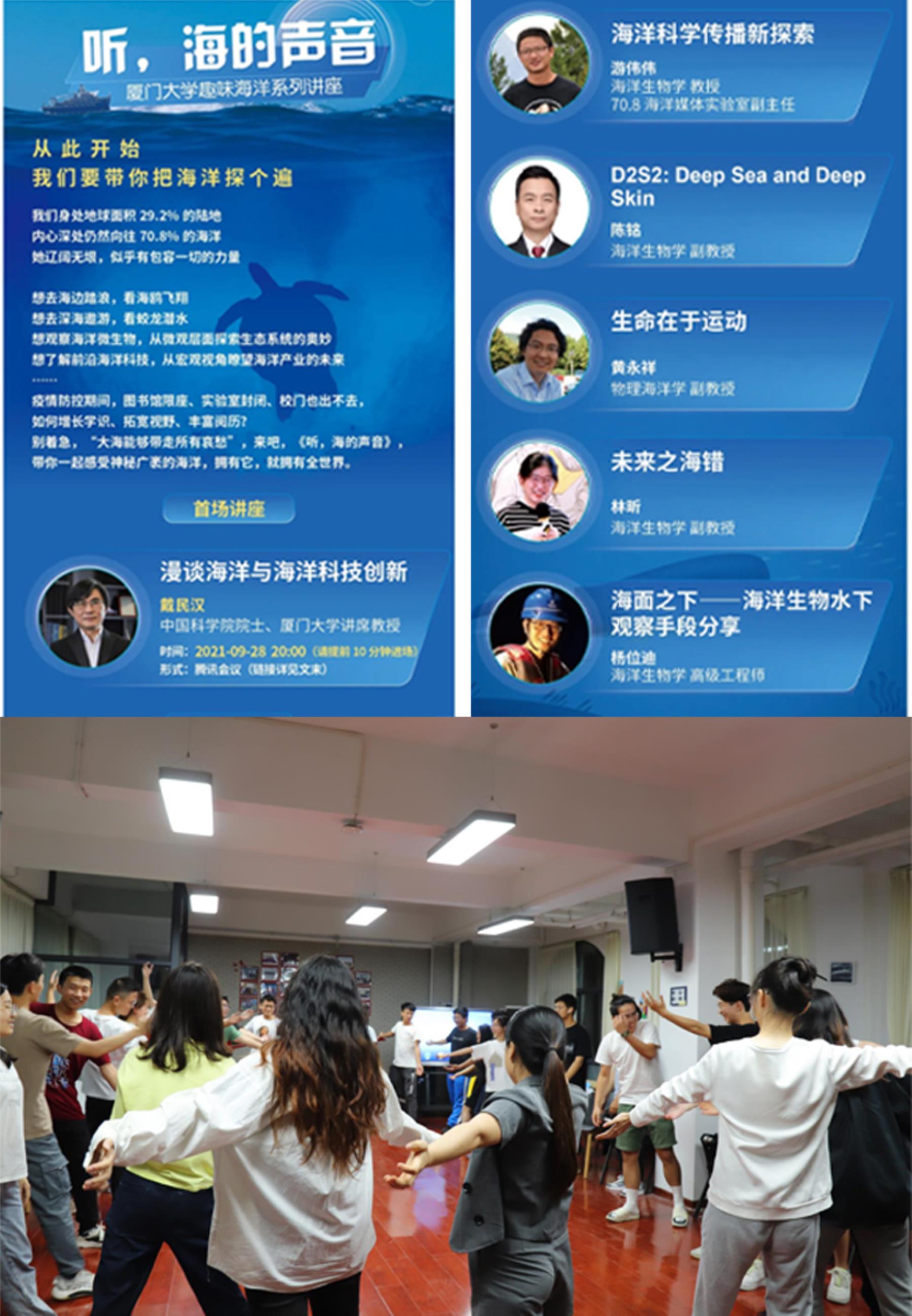

增强青年学生获得感。组织开展实验技能大赛、海洋知识竞赛、海洋文化科技创新创意大赛、贝壳设计大赛等,提高学生运用海洋科学知识的能力;在第七届厦门大学“互联网+”大学生创新创业大赛中,学院获优秀组织奖,并获主赛道一金一铜、红旅赛道一银佳绩。常态化邀请国内外专家学者,打造“周一午餐交流会”品牌项目,促进学生-教师面对面交流;推出“听,海的声音”系列讲座,邀请戴民汉院士等8位教师,带领学生探索海洋奥秘,增强学生科研学术获得感。举办海洋学科重点单位系列招聘、就业主题专场辩论赛、国家就业政策宣讲会、职业生涯规划赛、创业沙龙等,增强学生生涯发展获得感。举办“向洋而生,从心出发”健康教育系列活动,开展心理游园会、心理月观影等活动,增强学生身心健康获得感,为学生成长成才全方位保驾护航。

提升退休人员幸福感。聚焦离退休职工关心关切问题,做到党建引领、精准服务。在春节、“七一”、重阳等节日,院系领导开展走访慰问活动。同时,学院党委积极与电影院协调,为退休教师们的观影活动提供贴心服务。并结合“读懂中国”活动,组织学生走访陈文沛、蔡阿根、许振祖等老党员教师,撰写人物文稿、制作纪录片,进行党员故事融媒体传播,赓续红色血脉,传承海洋精神。

抓住关键领域,着眼长远办实事

多领域、立体化,推动一流学科建设。聚焦海洋科学发展趋势和国家需求,发挥学科优势,为建设海洋强国贡献坚实力量。厦门大学“海丝”一号与“海丝”二号小卫星相继成功发射;以东山太古海洋观测与实验站作为主要组成部分的福建台湾海峡海洋生态系统野外科学观测研究站正式获批为国家野外科学观测研究站,为进一步加快建设世界一流学科奠定基础。今年,学院将继续以一流学科为核心,整合学术资源,瞄准科技前沿,大力推动新时期一流学科建设。

多样化、全过程,保障一流人才培养。实施机制建设、教学水平提升、课程体系建设、实践教学提升、国际交流促进等“五大计划”,为海洋科学与技术领域培养高素质人才。依托“嘉庚”号科考船、“东山站”等,开展多样化海洋学科实习与培训,支撑中国-东盟海洋学院项目建设,为一流海洋人才培养体系搭建科研平台。开展“海洋学双博士学位”项目、设立“海洋环境创新型人才国际合作培养项目”,举办“研究生学术论坛”“凌峰暑期科研论坛”“水环境科学研究高校联盟研讨会”等,提供研究交流新方式、开放互动新平台,助力交叉学科人才培养。

多举措,规范化,推进一流队伍发展。以优化学科布局、规范人才引进政策等为抓手,实现人才队伍可持续性发展。积极举办论坛、国际学术会议、宣讲等活动,主动“走出去”、“请进来”;发挥学科带头人影响力及各种基金、奖教金的激励作用,吸引优秀人才走进厦大海洋学科。2021年累计引进专任教师10人,其中教授8人、副教授2人,10人中9人为高层次人才,另新增入选国家杰出青年科学基金获得者1人。同时,坚持培养和使用并重,开展行政技能辅导、国内外短期出访等培训,采取分层次分项目的管理方式,加强支撑队伍能力建设。

聚焦国家需求,围绕大局办实事

增强海洋科技创新,助力地方发展。围绕区域主导产业、基础产业、支柱产业、新兴产业,在海洋生物抗菌肽、海洋生物健康养殖与遗传育种、海洋医疗器械等方面取得系列成就。成功转让6项国家发明专利、培育2个国审水产新品种,并实现转化投产。构建区域海洋立体监测、预报系统,于多省市实现业务化平台投产应用,为海洋防灾减灾等贡献科技智慧。积极承担国内外科技规划研讨与制定,戴民汉院士与国内外专家共同撰写《海洋综合管理》蓝皮书,为海洋健康与综合管理提供思路与指导;在中国构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系进程中,有力推动了海洋科技创新成果服务区域发展。

传递海洋科学声音,强化社会服务。学院教师走进中小学授课,践履高校普及科学知识之责;登上“嘉庚”号科考船,直播连线云南等西部边远山区师生,携手体验海洋奥秘;开展海洋科普活动,助力中小学生筑牢海洋强国“蓝色梦想”;成立“嘉梦海扬”志愿服务团,走进图书馆,吹响知识的“小螺号”。此外,依托70.8海洋媒体实验室、COSEE China等平台,已成功举办九届“厦门大学海洋科学开放日”活动,推出系列海洋科学新媒体内容,2021年最佳单篇浏览量达55万,获广泛好评。

夯实海洋强国之基,对标国家战略。学院致力服务国家重大需求,占领国际发展制高点,围绕海洋碳汇国际基础科学前沿,瞄准应对气候变化的国家重大需求,全力支撑保障国家基金委基础科学中心项目“海洋碳汇与生物地球化学过程”建设工作。积极构建科研创新及人才培养平台——福建海洋创新实验室(筹),努力建设集科研、产业、人才、资本“四位一体”的海洋产业创新生态系统,全面支撑区域及国家海洋经济高质量发展。目前,该项目已列入《加快建设“海上福建”三年行动方案》和厦门市“十四五”规划等省市区域战略发展规划。

学史力行担使命,办好实事践初心。厦门大学海洋与地球学院始终将党史学习教育与党和国家的战略需求相结合,与厦门大学发展和服务经济社会发展相结合,与服务师生成长、推动学院建设相结合,立足实际需求办实事,着眼长远发展解难题,努力构建工作长效机制,深化党史学习教育成效!

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)