2022年4月3日到5月25日,按照河南省卫健委统一部署,郑大一附院选派50名医生、250名护士、2名院感专家、4名后勤人员,共计307名业务骨干组成援沪医疗队,由副院长张国俊带队支援上海。在52天的时间里,我院援沪医疗队先后在上海浦东张江合庆方舱医院、上海市老年医学中心和上海市浦东医院开展医疗工作。在张江方舱医院医疗队共收治2618名患者,治愈出舱1838名患者,5次支援上海市全民核酸检测任务,累计采集核酸10万余人次;在定点医院共收治335名患者,其中90岁以上患者32人,年龄最大的患者为98岁,出院243人,无死亡病例,实现了“患者零死亡、医护人员零感染”的目标!急诊党支部共有27人参加援沪医疗队,包括医生2名、护士23名、转运司机2名,其中中共党员9人。他们圆满完成河南省委、省卫健委党组、医院党委交付的工作任务,从他们朴实的话语中,感受到医护人员的责任和担当,向他们致敬!向他们学习!

张国俊:中共党员,一附院副院长,援沪医疗队队长

2022年4月3日,受省委省政府、省卫健委以及医院党委委派,带领郑大一附院援沪医疗队307名队员逆行出征。在沪期间,充分发扬新时代伟大抗疫精神,积极参与大上海保卫战,在52天战疫中与同志们心往一处想,劲往一处使,圆满完成援沪各项任务,为家乡父老和医院赢得了荣誉。

坚持党建引领。到达上海后按照省委指示,成立临时党总支及党支部,作为临时党总支书记,积极抓党建,带领党员重温入党誓词,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,把党建融入到疫情防控工作的全过程、各方面,身先士卒,让党旗在抗疫一线高高飘扬。

坚持科学救治。作为医疗救治专家组组长和上海张江合庆方舱医院院长,带领队员认真学习《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》内容,制定科学诊治方案;实施网格化管理,科学分区收治患者,得到国家卫生健康委专家组的高度赞扬并建议推广。5月1日,顺利完成方舱患者交接后,带领郑大一附院援沪医疗队接管复旦大学附属中山医院老年医学中心G8亚重症病区和复旦大学附属浦东医院15A老年综合病区。结合老年患者的实际情况,总结出新冠患者的治疗“三部曲”、“四平衡”、“五要素”,确保救治患者“零死亡”,有针对性地制定新冠患者入院处理的各项流程。坚持每晚召开工作例会、每日进行医护交班,讨论分析危重患者病情,线上查房并指导治疗,圆满实现了患者 “零死亡”的目标。

坚持人文关怀。满足个性化需求,在方舱医院建立了多个功能室,满足方舱患者网课、哺乳、心理咨询等多样化需求;组织线上心理疏导培训,帮助队员缓解心理应激反应,保障队员心理健康;把“严管厚爱”落到实处,制订了方舱和定点医院感控制度、工作纪律、驻地管理纪律等。设立感控专岗,全方位、全过程保障队员感控安全,圆满实现了医务人员“零感染”的目标,为打赢大上海保卫战做出了突出贡献,向党和人民交出了合格的答卷。

李 博:中共党员,副主任护师,科护士长,援沪医疗队护理领队

申城三月起波澜,身着白衣战新冠。2022年4月3日,我在郑州大学一附院副院长张国俊带领下作为援沪医疗队护理领队带领250名具有多次抗疫经验的护理“精兵”逆行出征,充分发挥“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神,积极参与大上海保卫战。

援沪期间,我带队先后完成了上海浦东张江合庆方舱医院、复旦大学附属浦东医院及复旦大学附属中山医院上海市老年医学中心新冠肺炎患者的救治任务,并率先提出在方舱医院实施网格化管理,科学分区收治患者,得到国家卫生健康委专家组的高度赞扬并建议推广。我组织编写的《上海张江方舱医院护理工作手册》,推进了各病区同质化管理,同时实现了方舱医院安全与快速运转。定点医院老年与危重患者多,其中80岁以上老年患者占比达30%以上,且多合并多种基础疾病,为提高队员的抢救能力,帮助队员适应特殊环境下的抢救配合,在进驻定点医院前,我开展了题目为《新冠肺炎患者突发心脏骤停,---团队如何应对?》的抢救知识培训,为实现患者“零死亡”奠定良好的基础。此外,我提议并成立了感控护理小组,设置感控护理专岗,严格防守最后一道防线,实现了我院援沪队员“零感染”的目标。

作为一名共产党员,我时刻牢记着“抗击疫情,党员当先”,恪守党的为民情怀;作为一位护士,用自己的大爱和专业守护着患者,用自己的行动践行着白衣天使的誓言;作为一名护理领队,与队员并肩作战,统筹规划,敢于担当,闪耀着南丁格尔精神的伟大光芒。

金婉婉:中共党员,主管护师,护士长

疫情无情人间有爱。上海突发疫情后,为了响应省委和院党的号召,4月3日,我在张国俊队长与李博副队长的带领下,义无反顾的奔赴疫情防控最前线。此次援沪工作,我们与上海各方携手共助,戮力同心,最终取得了大上海保卫战的胜利,以实际行动得到了上海疫情防控指挥部的高度赞誉和上海市人民的广泛认可,以取得的实实在在的成绩交出一份无愧于党、无愧于人民的合格答卷,并展现了一附院人的坚韧意志和拼搏精神!此次抗疫,将是我一生为之骄傲的经历!

豆路行:主管护师

黎明前的蛰伏都要经历一段静谧的黑暗,可总有一群人带着信仰的微光聚成一团闪亮的希望。

2022年4月3日抵达上海后,在领导的组织和安排下,快速成立网格化管理体系,依据驻地条件和疫情防控形势,快速梳理前期工作重点。物资的管理和合理使用以及院感培训是前期工作的重中之重,本人快速进入状态,与驻地酒店负责人协调一间会议室作为临时物资储存点,并将物资按照性能进行分区放置,同时梳理出现有物资基数以及仍紧缺物资的明细,对临时储存点落实专人落锁管理制度。

4月7日,参与上海市全民核酸采集任务,我和杨延飞负责任务艰巨的22个流动站点的核酸采集任务,到达目的地,快速熟悉工作流程和注意事项,组织68名队员分散到各个流动站点,3个小时完成采集任务带领队员安全返回驻地。

4月8日,我院医疗队接到接管上海张江方舱医院的工作任务,我们全员参加,奋战8小时将第一批新冠患者安顿入院,我负责外围辅助工作,重点处理物资的准备和队员防护服穿戴是否严密。

在接下来在张江方舱医院工作的23天时间里,协助张倩倩管理我院医疗队的穿戴物资管理,每天上午到岗梳理需要解决的物资和统计方舱病房内需求物资,随后在大门外的物资堆放点,逐一领取物资和搬运物资,在方舱临时指挥部将物资按穿戴顺序进行摆放以及分类放置其他物资。同时为了调节方舱患者紧张压抑的情绪,让大家能够积极配合治疗,在同事陈珍琳的提议下,在方舱设立了心愿墙,给患者提供了纾解压力的渠道,提起大家对愈后美好生活的期许。

常小云:主管护师

在5月10日那天上午,我和同事们进入病区,我们发现68床老爷爷心率快、血压低,病人意识不清,呼之不应,随时有生命危险,我们立即给予病人建立多个静脉通路并补液。这时患者指脉氧的血氧饱和度测不出,我们遵医嘱立即给予患者抽取动脉血气,病人动脉博动微弱。此时站在一旁的医生和我看到患者呼吸音比较重,明显感到有股痰卡住了气道,医生表情凝重得说:“病人需要紧急吸痰”。听完这话不容我半分迟疑,迅速准备吸痰设备,此时面屏已经起雾,闷热的天气已经捂得额头汗往眼里进,后背的汗往腰下流,我用眼睛余光把口咽通道放入病人口腔并打开气道,吸痰过程中病人烦躁不安,我一手固定口咽通道,既得防止病人咬伤自己,又得防止病人喷吐气道分泌物,快速吸出那股在喉咙里呼噜呼噜的痰液,此时病人呼吸困难得到缓解,几分钟后血氧饱和度转正常。透过起雾的面屏,我依稀的看到同事们兴奋的表情和夸赞的手势。几天后,看到老爷爷病情好转,并顺利出院,此刻让我觉得我们所有人努力都没白费。

陈贺涛:主管护师

2022年4月3日,我和省肿瘤医院工作的爱人在相关部门安排下乘坐包机共同奔赴上海,上海的疫情让我们感到心疼,上海人民深入骨髓的痛苦我们感同身受,但我庆幸我生在了一方有难八方支援的中国,相信在党和国家的正确领导下,在不屈不挠、敢叫日月换新天的中国人民努力下,上海的外滩在不久的将来会重新回归久违的摩肩接踵的岁月!

或许未来的某一天,我们会共同带上一双儿女重回凯庆路565号,到新冠肺炎定点医院,并告诉儿女们,这里曾是父母并肩战斗的地方,你们要为爸爸妈妈曾经共同参加过这场没有硝烟的战役而感到骄傲和自豪!

有情饮水饱,无爱催人老,在我们同上海共患难的日子里,让我们收获了别样的爱情,为了以后的岁月静好,我们曾经一起并肩逆行!

海威:转运司机

白衣执甲为苍生,赤胆怀德抗疫来!

“谢谢侬!”突然耳边传来一句感谢。原来是一位头发花白的老奶奶。“你是从河南那么远来的?上海人民从心里感谢你们的!”老奶奶指了指我衣服上的“河南援沪医疗转运队”字样说道。“阿姨,这是我们应该做的,7.20河南暴雨时,上海人民帮助了我们,我们一直记着呢!河南人民也感谢恁!”我回应道。当了解到我们“疫情不退,我们不退”的态度时,她用手比出“ok”的字样,说“有你们的帮助,上海一定会很快好起来的!”虽然我并没有为这位老奶奶提供任何帮助,但是她的感谢却让我感到无比温暖。我想,这一句“谢谢侬”将是一种温暖而有力的力量,一直留在我心间,未来也将继续支持我坚守自己的工作,帮助更多的患者。

李峰:主管护师

疫情来袭,作为一名郑大一附院的护士,我闻令即动,义不容辞。4月15日上午,我在巡视病房时,发现251床躺在床上,眼角泪痕未干,面露伤心之色。眼见这种情况,我马上上前询问,原来,在他确诊新冠被集中隔离后,他的母亲也因为身体原因病重入院,就在他入住方舱的前一天,他的母亲不幸因为病情过重,离开了人世,目前正在殡仪馆等着他去处理后事,而这位大叔平时身体也不太好,伤心之下,高血压的老毛病又犯了,现在头晕脑胀,无法起床。我立即告知医生,并遵医嘱为他取来降压药,协助他服下。然后一边守着他,等他头晕缓解,一边开导他,找到人可以诉说出自己的心事后,这位大叔的表情不似之前那般沉重,情绪也慢慢好转了。4月18日上午,这位大叔顺利出院,成为10号方舱一病区第一个出院的患者。出院时,这位大叔感激不尽,连连说道:“感谢党和国家,给了我入住方舱医院得以救治的机会,感谢郑大一附院的医护人员,对我的开导和关照!”

这件事更让我坚定了信念,作为一名郑州大学第一附属医院的护士,一定要坚持为每一位患者提供更优质的护理服务,让我更加体会到了作为一名医务工作者的责任与担当,在接下来的日子里,我将继续努力,为每一位患者的健康事业贡献自己的力量。

李洪强:中共党员,医学博士,主治医师

郑大一附院作为首个河南医疗队进驻上海张江方舱,主要任务接诊无症状及轻型新冠肺炎患者。我们没有成熟的工作经验可以借鉴学习,团队在“人性化沟通,缓解患者焦虑情绪,病情及时评估,有效转诊”原则下,充分保证患者安全及满意度。工作也由起初的无序进入正轨,适应了满身大汗的抗疫防护、亲人般的生活及病情沟通和规范化的医疗文书及医嘱开具。工作劳累也不失欢乐。工作中的某个瞬间使大家感动。4.27下夜班已是凌晨03:00,大家拖着疲惫的身体走向大巴车,被上面的抗疫漫画瞬间感动,一起合照留念,并在得知同组杨老师生日时,大家一起送上祝福。

此后,医疗队正式入驻上海市浦东医院15A病区,这是一家新冠肺炎定点救治医院,继而开始了对重症老年新冠肺炎患者的救治工作。每天巡视查房、重点交班关注重点患者、人文关怀、危重患者每日会诊讨论。我们以饱满的热情,昂扬的斗志,换得了一个个患者痊愈出院。

上海52个日日夜夜,我们成功完成“援沪打胜仗,住院患者零死亡,医务人员零感染”的目标,显示了郑大一附院的能力与担当。

李玫玉:护师

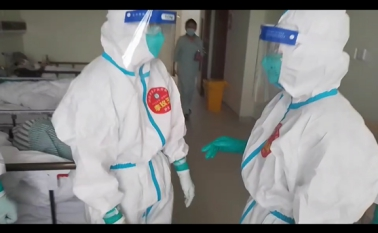

这是一张视频截图。为什么选择了这张图片呢?因为视频中的自己正在通过重症专科知识和领导进行护理查房并得到了领导以及同事的认可。上海老年医学中心G8病区抽取动脉血、血气分析、高流量加温加湿仪应用……重症工作不可替代,希望重症护理人员队伍会不断强大。

李婷婷:中共党员,主管护师

同心战“疫”,共克时艰。

疫情来势汹汹,上海告急。我作为一名年轻党员,深知“生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任”,主动请缨作为河南省援沪医疗队的一员,奔赴上海抗疫一线。

在抗击疫情的50多天里,我们先后接管了上海浦东张江方舱医院和浦东医院15A病区。

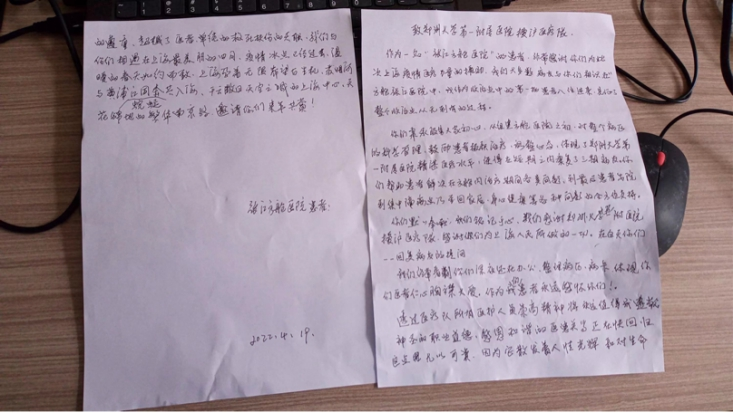

在方舱,我们奋战至凌晨,为核酸检测开展预先准备工作,日复一日为舱内患者发放药品和生活物资,尽可能满足患者各项需求。在定点医院,我们秉承“河医”的精神,工作期间加强病房巡护,细心照顾长期卧床患者,及时为其翻身护理,认真、耐心倾听患者的需求,克服方言造成的沟通障碍。无论在方舱,还是在定点医院,我们始终以“救死扶伤,治病救人”为天职,以满足患者需求为工作宗旨。一张张阴性报告、一份份出院证明、一封封感谢信,记录下我们为这场“大上海保卫战”做出的努力和贡献。

本次工作中,我深刻认识到,抗击新冠肺炎疫情是一场人民战争,只要我们众志成城、万众一心、科学防治、精准施策,就一定取得这场总体战、阻击战的全面胜利。

李宛平:主管护师

记得我们刚到上海市浦东医院老年医学科,有一次巡视病房时,发现19床老爷爷的液体不滴了,查看后发现需要更换留置针,家属告诉我,老爷爷已经卧床多年了,左侧的手和胳膊现在水肿着,不能扎针,要扎的话只能还在右手上扎。因为爷爷已经九十多岁,手上的血管也不好找,再加上我们穿的这身防护服、戴的护目镜和手套,严重影响着我们的操作。在我弯腰找血管时,一股热气涌上来,护目镜上有些起雾了,明显感觉到汗滴从我脸颊和背上滚落,我透着一小部分没有起雾的镜面,顺利将留置针扎上了,家属在一旁称赞说“你真厉害!一针就扎上了。我们老爷子这血管,之前谁来扎都说不好扎。而且你们现在穿的这一身更难操作,真是厉害了,谢谢你们”。我们还协助并指导家属给爷爷翻身叩背,找来枕头,给爷爷水肿的胳膊抬高,家属一直连连道谢。听家属说,爷爷年轻时候是一名军人,参加过抗日战争,我一听,肃然起敬,我们的英雄啊!家属还感慨道“老爷子年轻时候奋战沙场,啥苦都受过,战胜了敌人,现在却被病毒难倒了。”我握住爷爷的手说:“爷爷,您是我们的英雄,您要加油,要相信我们更要相信自己,我们一起努力,一定可以战胜病毒,您一定会早日康复的!”爷爷听后,紧紧抓住我的手,对我笑了笑,应该是听懂了我的话。

我们中华民族是一个团结友爱的大民族,一直像“石榴籽一样紧密地团结在一起”。自上海疫情爆发以来,全国各个省份在党中央统一指挥、统一协调、统一调度下,践行着习总书记所说的“疫情防控,全国上下一盘棋”的指令,相继派出医疗队驰援上海,我有幸作为援沪医疗队伍中的一员,生在红旗下,长在春风里,人民有信仰,国家有力量,民族有希望,在最好的年纪,做着最有意义的事,我感到无比的荣幸与自豪。两万五千里长征路,我们的先辈为我们走过了,新冠疫情来袭之时,作为医护人员的我们,身为华夏儿女的我们,正是为自己的祖国热血抗疫之时,我们必将胜利。

李治彤:主管护师

作为工作十余年的急诊人,时刻铭记急诊人甘于奉献、不畏艰辛的急诊精神,更会时刻铭记逆行而上、奋勇担当的急诊使命。

4月8号我们郑大一附院接到张江方舱的开舱通知,我们的任务是完成5号楼四层楼共300余名患者的收治工作。下午六点我们出发,近一个小时路程我们到达张江方舱。进入病区后,大家一起搬柜子,拆装空气净化机,整理床单位。终于在晚上十点左右,我们迎来了第一批病人,有的人拿着大包小包行李,有的人拖家带口。我们迅速帮患者完成入舱流程,分发生活物资及食物。大家井然有序,相互理解。其中有一位刚入舱的大姐,跑到我们跟前说:“我可以当志愿者吗?我没有不舒服,可以帮忙。”听到后,大家内心涌起一股暖流。就这样在凌晨六点左右,我们完成了对5号楼所有病人的入舱手续,病区里慢慢安静了下来。当我们脱下厚厚的防护服后,里面的衣服早已湿透,脸颊上留下了深深的压痕。是啊,这一道道压痕正是我们的担当,我们的勋章。

慢慢的,我们的方舱从无到有,从一到十,硬件及软件方面越来越完善,在这个不断建设和不断完善的过程中,有很多感动的瞬间,有主动帮我们粘贴标识的大爷,有主动帮我们发放餐食的大姐,有主动帮我们收拾垃圾的大哥等等。入舱以来,听到最多的一句话就是谢谢,更是收到了很多很多的感谢信,让我印象最深刻的是一年级小朋友昊昊的感谢信,他写道:感谢白衣天使,只要我们一起努力,就一定能够战胜病毒,早日回家。这些看起来不整齐的文字,给了我们最纯洁最整齐的肯定和支持。

刘洋洋:护师

在上海张江方舱医院,我带领的小组被评为模范小组,领导将我组整理的病人收治流程、工作实践方法给其他小组借鉴学习。在方舱工作的我们,虽然来自医院的不同科室,有着不同的临床工作习惯,但在出行各种任务里,我们相互磨合、沟通交流和学习,渐渐摸索出一套适合自己小组的工作模式,我和我的小组成员在第一次独立收治患者时,面对未知的挑战,不慌不乱,有条不紊的进行着工作,直到下班前将所有患者安置妥当,顺利交接给下个班次。完成当班任务后,所有小组成员都感到自豪,自豪于我们的凝聚力和默契,也鼓舞着我们保证完成各项任务的士气!青年之字典,无困难之字,以我之青春,破时疫之殇。白衣抖擞,守望相助,共克时艰!

罗雪佳:护师

通过此次抗疫,我深深感受到一个国家、一个团队的凝聚力是多么重要。作为一个90后的年轻护士,我以亲身经历真正地理解了“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神。我们要敬畏生命,坚定信仰,不忘初心,不负韶华!希望我们永远带着热情、激情、感恩的心去工作、去生活,热爱生活,热爱生命。

罗垚:中共党员,主治医师

“疫情不灭,我们不退!”出征前的誓言回荡在耳旁,深刻在心中。作为郑大一附院人,要始终怀大爱,始终有担当,始终敢拼搏,始终讲奉献。如今,疫情阴霾已过,经历了苦和险,收获了暖与爱,我将一如既往牢记党和人民的嘱托,发扬伟大抗疫精神,向人民、向国家交上满意答卷。

牛艺霖:主管护师

近两个月的援沪抗疫工作,真是充满了挑战,我们有条不紊地用心给每一位病人做好治疗工作。我们忘记了病毒的恐怖,忘记了生活的压力,只有一个信念,那就是用心上好每一个班,做好每一项护理工作。到现在已不记得换过多少个防护服了,只记得每次穿上防护服不一会儿就会全身是汗,但是一旦走进病房,我的心里就只有病人、只有我们的工作职责;在我们病区里,医护之间的精心协作,病人之间的相互鼓励,都是团结有毅力的可爱的人。

宋娇娇:中共党员,护师

我很荣幸能成为郑大一附院援沪医疗队的一员,在这50多天的抗疫工作中,与兄弟姐妹们一起顺利完成了社区核酸采集工作、张江方舱医院医疗救治、上海市老年医学中心定点医院患者救治等任务,以实际行动诠释了伟大的抗疫精神和职业精神,充分展现了郑大一附院医务人员不怕吃苦、能打胜仗的优良作风。

“疫情不止,我们不散”。五月榴花照眼明,豫地大爱在沪行,虽然乌云正笼罩着天空,但背后依旧有彩虹。有人隔离,有人守护隔离。我们奔赴千里,不为大城市的霓虹闪烁,只为明珠下的万千平安。我们关心每一个人的身体状况,也情牵每一个人的精神生活。他们既是我们需要守护的人,也是我们这一群人身在他乡渐行渐近的亲人。比如一位阿姨在这期间遇上了自己的生日,也“豫”上了我们。可是没有儿女陪伴的生日终究是有一点点遗憾的。那我们就做她的儿女,我们为阿姨送上生日蛋糕,蛋糕上有我们精心裁剪的红色风车,在中国传统文化中,风车,又名吉祥轮,四季平安福。希望在这里她会有一个难忘而温暖的瞬间。我想无论怎样,那一刻,阿姨一定是幸福的。爱是担当之责,亦是奉献之歌,护理要护心。在这些日子里,我们担当过很多的角色,为每一个人减轻身体上的病痛,帮每一个人抚慰焦虑而紧张的内心。看到他们的笑容便是我们此行最大的成就。

从河南来,到上海去。我们夜以继日,我们无怨无悔,我们不分彼此,我们逆流而上,不为万万千千人脱口而出的感谢,只为我们都是中国人。一隅安则天下安,我想我们身上的白衣和我们内心的使命都在时时刻刻提醒我们要为此而全力以赴,而我们也必将全力以赴。

时有所需,必有所为,国有所需,我必前行。作为一名中共党员,我将牢记职责使命,在疫情防控的斗争中敢于担当,在救死扶伤的岗位上忠于职守,在时代的潮流中乘风破浪。以取得的实实在在的成绩交出一份无愧于党、无愧于人民的合格答卷。

宋雨晴:中共党员,主管护师

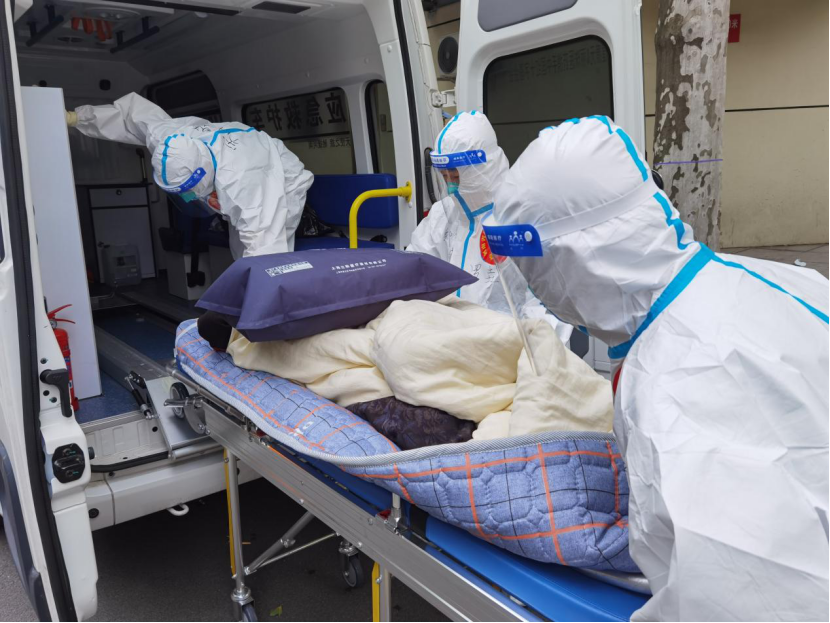

“疫情不灭,我们不退!”出征前的誓言依然回荡在我耳旁。援沪期间,我第一次面临许多挑战:救护车组历经16小时,跨越945公里终于到达上海;全员24小时待命,时刻等待接诊患者;转运过年逾百岁的老人,也接诊过即将临盆的孕妇;单趟出诊最远距离210公里,最长时间6小时;转运难度之大、现场情况之复杂超出我的想象。但即使再累再苦,我始终坚持完成每一个任务,把患者的安全放在第一位,只因作为一名青年党员,我始终牢记党的宗旨,遵循习近平总书记的谆谆教导,努力做一名有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。正如习近平总书记说:“奋斗是青春最亮丽的底色,行动是青年最有效的磨砺。有责任有担当,青春才会闪光。”

苏玉敏:主管护师

方舱内的工作繁琐而紧凑,每天除了常规接收患者入院、流调信息登记、药品、生活用品及餐食发放、体温测量、处理突发情况、出院终末处置以外,我们还要完成300多人的核酸采集任务。在上海30多度的高温天气下,防护服里面的衣服湿了又干,干了又湿,护目镜上的水雾凝结成水滴滑落,脸颊被口罩压出深深的痕迹……但看到患者感激的目光,听到一声声的“谢谢侬”、“辛苦了”,所有的辛苦都是值得的!

唐乃夫:中共党员,主管护师

非常荣幸能成为郑大一附院援沪医疗队的一员,圆满完成张江方舱医院医疗救治、上海市老年医学中心定点医院患者救治等任务,充分展现了一附院急诊人不怕吃苦、能打胜仗的优良作风。在上海老年医学中心工作期间,参与数次危重患者患者的抢救,深深体会到扎实的专业技能的重要性;也在工作中多次帮助患者缓解焦虑情绪。其中一位患者在摔倒后并且逐渐加重,入院时已昏迷并且生命体征开始不稳定,但是经过我们一系列的精心治疗护理,很快病情稳定,意识也逐渐恢复,在完成交接时,同为阳性的患者家属泪流满面的拉着我的手说道:“虽然我们也希望你们早日回家,但是真的很舍不得你们”。

鲁迅先生说:我们自古以来就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人……,这就是中国的脊梁。作为一名中共党员,我将牢记职责使命、忠于职守!相信在援沪医疗队的不懈奋战中,在上海人民的坚持下,疫情的阴霾将很快从上海的天空散去!

王晨:护师

2022年4月3日,我随医院火速召集的三百多同事一同出发,前往上海支援抗击新冠肺炎病毒。在沪间,我与同事们完成了多次外采核酸、张江方舱成立、老年医学中心定点医院救治等任务。在这52天难忘的援沪工作中,有一件经历是支撑我完成援沪工作的精神食粮。

方舱病人的出院工作安排在上午十点,在这之前需要把出院医嘱、患者需要的各项证明准备好,还需要一些扫码录入信息和患者出舱宣教的工作……除此之外还要处理在舱患者的需求。当我和同事完成这一切坐下呼了一口气时,一位大哥和他头发花白的父亲笑眯眯的拿着两张纸递给我们,抱着疑问和同事接过来看向那两张纸,顿时一股酸涩感经过心头涌上鼻尖,那是一封字迹工整、文采朴素但包含情感的感谢信,在经历了一上午的忙碌后被送到手里。这封信来的及时,所有因忙碌产生的负面情绪全都被这封信抚平了,心里就像有一条小溪淌过,清凉感蔓延了全身。

这封信在我接下来的援沪工作中起到了至关重要的作用,每当汗水透湿洗手衣、水蒸气遮住防护面屏视线时;每当N95口罩闷的呼吸困难时;每当戴着双层手套的手因为手写护理记录单酸痛的抬不起来时……我都会想起那对父子写的信,那一字一句就是我的精神支撑,也是我今后人生的宝贵财富。

邢云:主管护师

4月2日晚接到通知,从新闻上看到上海疫情形势严峻,我们知道一场没有硝烟的战争已经拉开序幕,疫情肆虐、攻克艰难,但一支逆向而行的战士已经勇猛向前,等待吹响最终的号角。

没有人生来勇敢,正因为被需要,我们选择了逆风而行,坚定的履行护士职责。从最初的方舱到后来的定点医院,我们这支团队守望相助、众志成城,严格要求自己,为患者健康保驾护航。我们来自医院的各个科室,虽然工作模式不尽相同,但大家信念高度一致,决心坚如磐石,我们相信没有一个寒冷的的冬天不可逾越,没有一个昂扬的的春天不会来临。我们这群人除了是患者的护士,还是父母的女儿,老公的妻子,孩子的妈妈,但大家都舍弃家的安稳、义无反顾的奔赴前线,舍小家为大家,不忘初心,砥砺前行,我们相信疫情终将过去,阳光即将抵达。

岁月静好时,我们担当健康的“守门员”,疫情肆虐时,我们又化身抗疫的“战士”。隔离病房的工作比想象中要辛苦,由于穿着厚重封闭的防护服,戴着口罩、眼罩、面屏还有手套,听觉、视觉及灵敏度都会下降,护士的护理操作要比普通病房难了很多。除了完成各种治疗外,还承担着全部的生活护理。在定点医院,有几个生活不能自理的高龄患者生活起居均由护士照料,喂饭、翻身、清理大小便…每次进行这些操作,都会体力透支而呼吸困难,汗水浸透手术衣。一天下来汗流浃背,但大家没有抱怨,因为我们相信这世界没有所谓的感同身受,只希望疫情结束后,患者稍微体谅我们的不易。

我们生在红旗下,长在春风里,人民有信仰,国家有力量。看着新闻里上海解封,我们更加坚信在这个强大的国家,温暖的医院里,疫情终将结束。山河无恙、人民皆安!

张鸿艳:主管护师

自2022年4月3日至2022年5月25日,从春暖花开,到夏日炎炎,我们在上海度过了52个日日夜夜。

这52天的援沪抗疫保卫战,必定是我平凡的一生值得的一段回忆。从前期在驻地酒店参加培训,到为上海市民采集核酸;从方舱医院收治阳性患者,到转战定点医院收治亚重症患者;每一次都是全新的体验。

回忆起这52个日夜,有身患重病的抗战老英雄面对新冠肺炎侵害时仍然坚韧不屈的场景;有乐观的小朋友面对新冠肺炎侵害时仍然开心的笑脸,举着小拳拳说他们不害怕,长大后也要成为大白帮助他人的场景;有夫妻双方都感染了新冠肺炎后相互扶持、相互鼓励、不离不弃的场景;有祖孙父子感染了新冠肺炎后相互加油、孩子还在努力学习的场景;有远离家乡来上海拼搏的人感染新冠肺炎后仍然笑嘻嘻的告诉家人他没事,反而转过来安慰家人的场景;也有我们医护人员面对新冠肺炎疫情时毅然前进的责任感。

白衣执甲齐守“沪”,愿山河无恙,国泰民安!

张娟:主管护师

如果光有重量,那一定是爱的分量。

回顾在上海奋战的日日夜夜,见证了太多的感动与温情--医疗队领队张国俊副院长的的宵衣旰食,整体部署;护理领队李博科护士长的未雨绸缪、分组分工;队员们的大爱无私,精诚配合;来自医院党委一封封家书的问候让我们倍感温暖,是我们前进的动力;方舱患者同济大学教授的亲切鼓励,坚定温暖;通勤大巴车司机师傅的理解支持,忘我奉献;驻地酒店的温情服务……正是这些温暖,让我在负责的通勤车辆严重不足,不知如何是好时,是责任、是使命让我没有放弃,为了让每位队员上班时能准时坐上班车,下班后快些回到驻地,我通宵达旦,合理排班,用心用情去沟通,取得了7位通勤车辆师傅的全力支持,在艰难的困境下取得成功,也让我有了成长于自我的突破。

疫情无情人有情,爱与温暖汇成奔流的江河,冲破一切阻碍,涌向星辰大海,这股力量来自于我们,来自于每一个为人民,为社会,为国家奉献的人!

一方有难,八方支援,紧紧地团结在一起,我们必将胜利!

张明科:护师

作为一名护士,学会换位思考往往带给我们最祥和的护患关系,在方舱医院遇到过很多的人,他们有着许多的问题,他们的神情总是会显得焦虑,“护士,别人的核酸结果为什么都出来了,而我的一直没出,到底什么情况!”“护士,我的孩子需要上网课怎么办?能让家里人送过来吗?”等等一系列问题,每当遇到口音相似的患者,总是会多说几句话,总觉得这样他们会有一点家的感觉,我们的工作很辛苦,但是内心的满足和愉悦胜却这劳累无数。大难有大爱,我看到我的背后有一个强大的祖国,有团结的人民,愿上海的人民早日战胜疫情,愿我们的祖国繁荣昌盛!

张倩倩:中共党员,主管护师

战疫旌旗动四方,驰援申城共克难。

2022年3月,上海经历常态化疫情防控以来最严峻的考验,被迫按下暂停键。作为一名青年党员,我积极响应河南省委省政府号召,逆行而上,驰援申城。在前线参与方舱患者收治、危重患者护理,在后方负责协调、搬运并发放物资、上报患者餐食等。在抗疫前线,我始终恪守着与上海同呼吸、共命运、心连心的誓言,践行着新时代的南丁格尔精神。

赵鹏飞:转运司机

上海疫情肆虐,牵动着全国人民的心。4月24日,接到医院通知,要支援上海。我和急诊科医生罗垚、护士宋雨晴,司机海威,4名急诊队员组成的转运车组跟随河南省援沪医疗转运队历时15个小时,跨越千里,于4月26日凌晨抵达上海。

到达上海之后大家没有顾上休息,毫无怨言的开始着手转运前期的准备工作,首先就是洗消站的建设。因为我参加过多次确诊病例转运工作,有相关经验,被抽调到消杀组,负责协助建立洗消站和消杀工作。在当地工作人员的全力配合下,当天就把洗消站建立完成,并顺利开展工作,保障出诊人员的零感染是我最大的目标。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)