为学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察四川时的重要讲话指示精神,践行立德树人根本任务,传承红色基因,汲取奋进力量,北华航天工业学院马克思主义学院教师带领遥感信息工程学院22级学生组成第四届师生实践研学小组,于2024年7月5日以“庆祝新中国成立75周年,党课接力讲”为主题奔赴四川绵阳开展实践研学活动。

两弹城位于四川省绵阳市梓潼县,是中国工程物理研究院(九院)院部旧址,是中国继青海之后第二个核武器研制基地的总部,先后组织完成29次核试验,以及原子弹、氢弹之武器化与定型。这里曾经是我国最神秘的核武器研制基地之一。国家表彰的23位“两弹一星”功勋奖章获得者中,邓稼先、于敏、王淦昌、朱光亚、陈能宽、周光召、郭永怀、程开甲、彭桓武等9位科学家先后在这里从事科学研究。两弹城被誉为荣誉之城、功勋之地。

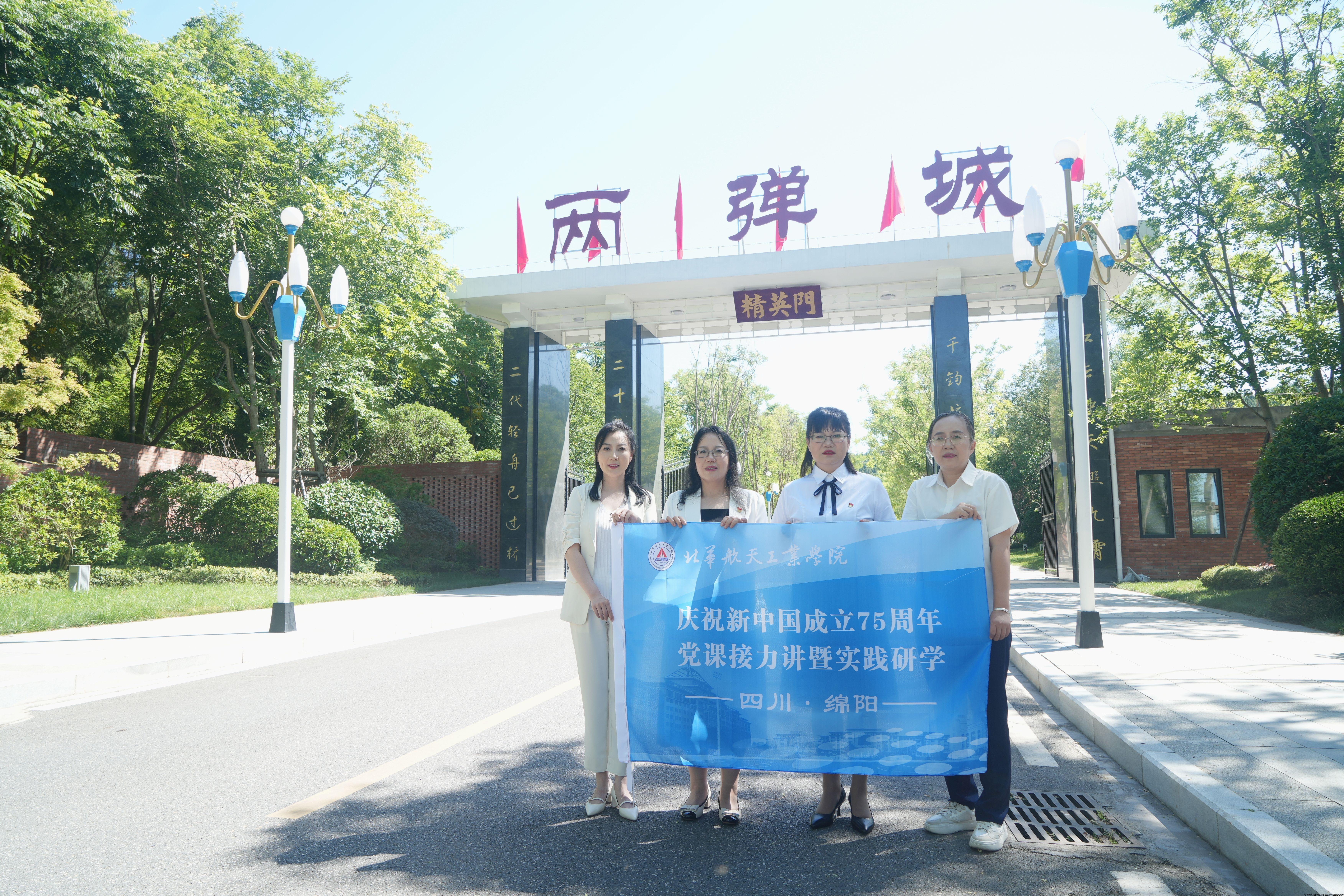

两弹城的入口“精英门”看起来神秘又庄严,两边的门柱上刻有四句诗:“红云冲天照九霄,千钧核力动地摇。二十年来勇攀后,二代轻舟已过桥”。这是1984年第二代核武器试验取得成功后,时任中国工程物理研究院院长邓稼先满怀豪情写下的诗句。

研学小组走进两弹城

2011年1月26日,习近平同志在看望航天科技专家孙家栋院士时指出:“‘两弹一星’精神激励和鼓舞了几代人,是中华民族的宝贵精神财富。”20世纪50年代,新中国一穷二白、百废待兴,面对当时国际上严峻的核讹诈形势,党中央高瞻远瞩、审时度势,毅然作出了发展“两弹一星”的战略决策。大批优秀的科技工作者,包括许多在国外已经有杰出成就的科学家,如钱学森、钱三强、朱光亚、邓稼先等人怀着对新中国的满腔热爱,响应党和国家的召唤,用青春、智慧、热血乃至生命,突破核弹、导弹和人造卫星等尖端技术,取得举世瞩目的辉煌成就,创造了非凡的人间奇迹,铸就了“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神。2021年,“两弹一星”精神成为第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神之一,激励着后人自强自立、赓续伟业。

研学小组在两弹城现场教学

两弹城至今仍完整保存着大礼堂、办公楼、档案馆、模型厅、情报中心、邓稼先旧居、王淦昌旧居、将军楼等167栋20世纪60年代的建筑物及防空洞、国魂碑林等众多纪念实物。两弹城在不改变原有建筑格局的前提下,将原模型厅、职工活动室、印刷车间改建成“两弹历程馆”,全面展示了原子弹和氢弹的研发历程。两弹城是“两弹一星”精神的重要摇篮。

邓稼先,出生于1924年6月25日,安徽怀宁人,中国共产党党员,九三学社社员,核物理学家,中国科学院学部委员(院士),是我国核武器理论研究工作的奠基者和开拓者之一,也是我国核武器研制与发展的主要组织者、领导者之一,“两弹一星功勋奖章”获得者,曾任核工业部科技委员会副主任,中华人民共和国国防科学技术工业委员会科技委员会副主任。他领导完成了中国第一颗原子弹的理论方案并参与指导核试验前的爆轰模拟试验,组织领导了氢弹设计原理、选定技术途径的研究,组织领导并参与了1967年中国第一颗氢弹的研制与试验工作。从1958年至1986年,中国共进行了32次核试验,其中有15次是邓稼先指挥。他为我国核武器事业奉献了一生,曾隐姓埋名28载,建立了彪炳史册的历史功绩,留下了极其宝贵的精神财富。

邓稼先旧居位于“将军楼”的正对面,二室一厅的平房前后,是一片香樟和梧桐林,屋里仍保留着当年原貌:卧室里仅有一排书柜、一个铁架床、一个普通衣柜;办公室里有一张办公桌、一把藤椅、两个单人布沙发、一个小茶几,一台手摇式计算机和铁皮柜。这极其简朴的住所仿佛在无声地诉说着邓稼先这位伟人往昔的激情岁月。

研学小组在邓稼先旧居

王淦昌,出生于1907年5月18日,江苏常熟人,核物理学家、中国核科学的奠基人和开拓者之一、中国科学院院士、“两弹一星功勋奖章”获得者,曾任中国原子能研究院院长,九三学社中央名誉主席。他一生致力于核科学研究,三次与诺贝尔奖擦肩而过。对于王淦昌一生的成就,曾有评论说:“任何人只要做出其中的任意一项,就足以在中国科技发展乃至世界科技发展历程中名垂青史”。

在王淦昌的旧居中,至今保存着一个行李箱,上面写着“王京”两个字。关于这个名字的秘密,曾隐藏了17年之久。曾享誉世界物理界的他当年一句“我愿以身许国”,在中国科学界隐姓埋名,背井离乡,整整“失踪”了17年。他化名“王京”,通信地址变成了信箱代号,放弃了功成名就的基本粒子研究,投入到了核武器的研制工作当中。

王淦昌旧居

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功。从原子弹到氢弹,中国只用了两年零八个月,以世界上最快的速度完成了从原子弹到氢弹的跨越。1970年4月24日,中国第一颗人造卫星东方红一号发射成功,至今仍在轨飞行。“两弹一星”的研制生动诠释了我国的制度优势,那就是党统一领导,举国协同,集中力量办大事。

原子弹、氢弹模型

干惊天动地事,做隐姓埋名人。通过此次研学实践活动,让思政课教师和青年学生进一步深刻领会了“两弹一星”精神。时至今日,半个多世纪过去了,“东方红一号”仍在太空中飞行,“两弹一星”精神也穿越时空,激励和鼓舞着我们不断朝着科技强国的目标前进。新时代新征程,我们更要大力发扬“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神,加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴而不懈奋斗!

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)