为学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察塞罕坝时的重要讲话指示精神,践行立德树人根本任务,传承红色基因,汲取奋进力量,北华航天工业学院马克思主义学院第四届师生实践研学小组于2024年7月10日以“庆祝新中国成立75周年,党课接力讲”为主题赴塞罕坝开展实践研学活动。塞罕坝精神是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,本次实践研学以感悟塞罕坝精神为主旨,共分为“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”三个篇章。

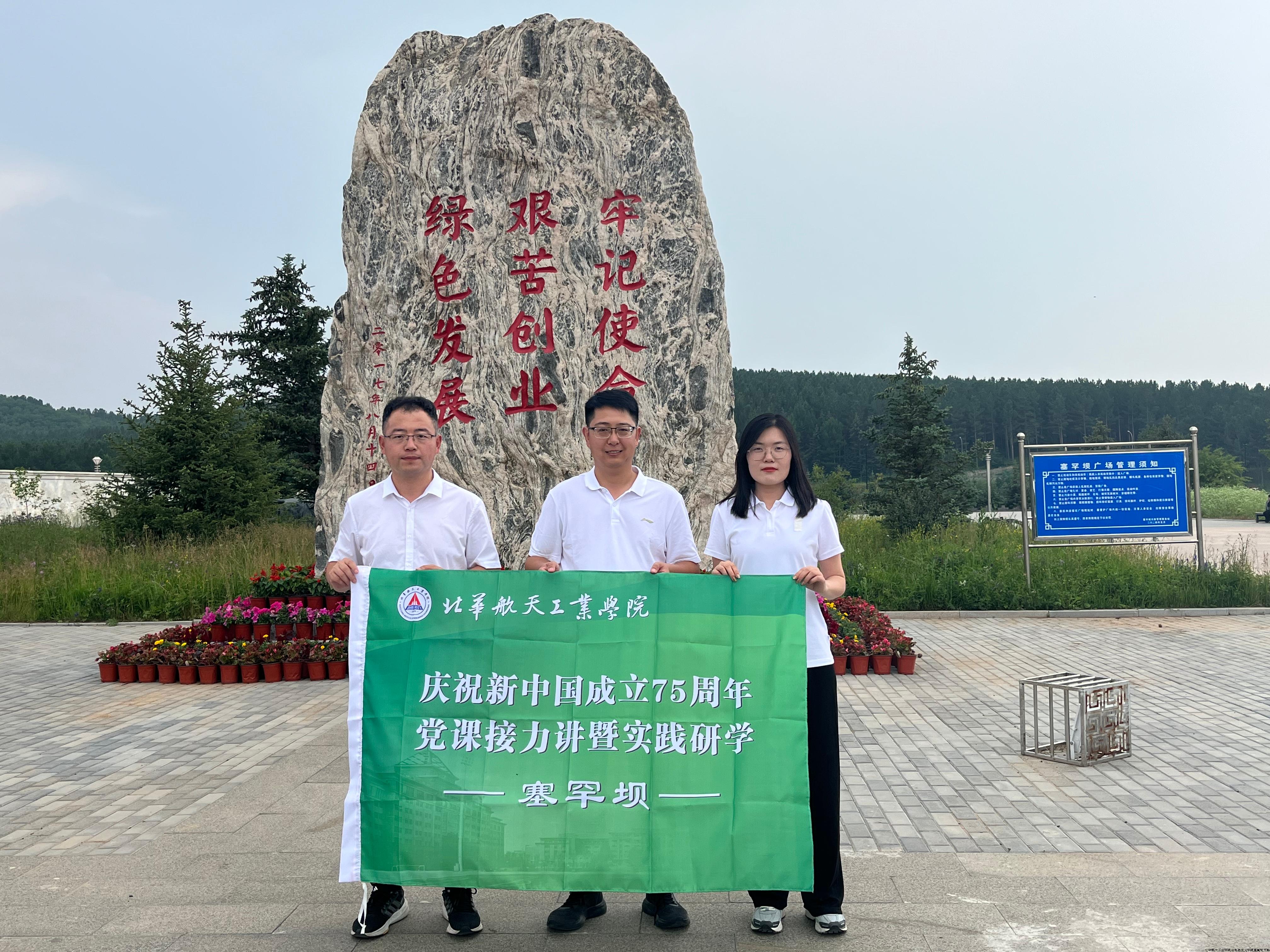

研学小组在塞罕坝

一、牢记使命是塞罕坝精神的内在灵魂

塞罕坝,意为“美丽的高岭”,位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县境内,自古就是一处水草丰沛、森林茂密、禽兽繁集的天然名苑,曾是清代皇家猎苑“木兰围场”的重要组成部分,后因开围垦荒、大肆砍树,逐步退化成荒原沙地,呈现出“飞鸟无栖树,黄沙遮天日”的荒凉景象。

现场教学

20世纪60年代初,为改变“风沙紧逼北京城”的严峻形势,国家下决心建一座大型国有林场,恢复植被,阻断风沙。在各级领导的大力支持和关怀下,经过几代人的努力,如今这里沙漠变绿洲、荒原变林海。建造了115万亩、世界最大的人工林,被联合国授予环保最高奖“地球卫士”奖。为了完成祖国交给的“为首都阻沙源、为京津涵水源”的使命任务,王尚海带着妻子和5个孩子,举家从生活条件相对较高的承德迁至塞罕坝,带领从来自全国的127名大中专生和当地职工组成的369人的创业队伍。并下定“不绿塞罕坝,誓死不后退”的决心。经过不懈努力,他们用这片绿色,向党和国家交上了满意的答卷。1989年12月24日,遵从王尚海的遗愿,他的骨灰被撒在了马蹄坑林区,那里如今被称为“尚海纪念林”,成为塞罕坝人永久的精神家园。

二、艰苦创业是塞罕坝精神的永恒主题

这里是素有“水的源头、云的故乡、花的世界、林的海洋”之称的塞罕坝,塞罕坝机械林场建设史是一部可歌可泣的艰苦奋斗史。在塞罕坝,一副对联广为人知,上联是“一日三餐有味无味无所谓”,下联是“爬冰卧雪冷乎冻乎不在乎”,横批“乐在其中”,这是塞罕坝人革命乐观主义精神的真实写照。

塞罕坝地窝子

这里“一年一场风,年始到年终”,最低气温达零下40多摄氏度,年均积雪时间超过半年,尽管条件极其艰苦,但却未能挡住一群年轻人勇于担当的步伐。1962年,来自全国18个省市的127名中专毕业生奔赴赛罕坝与当地林场242名干部职工一起组建了一支平均年龄不足24岁的创业团队,开始了战天斗地的拓荒之路,那时,他们喝的是雪水雨水,吃的是黑莜面窝头。他们没有高原上的育林经验,第一年千辛万苦播种了1000多亩树苗,成活率只有5%。第二年在百般努力之下,种植的2000多亩树苗,成活率只有8%。因缺乏在高寒、高海拔地区造林的成功经验,1962、1963年塞罕坝机械林场连续两年造林成活率不到8%,加之当时工作、生活条件极其艰苦,动摇了大家的信心,塞罕坝的造林事业处在了生死存亡的边缘。关键时刻,王尚海、刘文仕、王福明、张启恩四位场领导不约而同地把家从北京、承德、围场搬到塞罕坝,破釜沉舟,以定军心。1964年4月20日,林场开展了提振士气的“马蹄坑大会战”,挑选了120名精兵强将,调集了最精良的装备,一次造林516亩,成活率达到90%以上。“马蹄坑大会战”的成功,开创了国内使用机械成功栽植针叶树的先河,坚定了塞罕坝人的创业决心,从此塞罕坝的造林事业驶入快车道,最多一年造林达到8万亩,成活率和保存率都创下了全国同类地区的最高纪录。

塞罕坝机械林场现场教学

在塞罕坝有这样一句老话,献了青春献终身,献了终身献子孙。三代人,60多年,从一棵树到百万亩人工林,造就了人类历史上伟大的“绿色奇迹”。美丽的赛罕坝高原已经成为人们心中的一座山,一座精神的高山。

三、绿色发展是塞罕坝精神的核心内涵

2021年8月23日,在河北省承德市考察的习近平总书记,首先考察了塞罕坝机械林场,指出塞罕坝精神是中国共产党精神谱系的组成部分,强调要传承好塞罕坝精神,深刻理解和落实生态文明理念,再接再厉、二次创业,在实现第二个百年奋斗目标新征程上再建功立业。

绿色发展现场教学

现在的塞罕坝有良好的生态环境和丰富的物种资源,成为天然的动植物物种基因库。经生物多样性调查统计,塞罕坝共有陆生野生脊椎动物261种、鱼类32种、昆虫660种、大型真菌179种、植物625种。塞罕坝的林木总蓄积量已经达到了1036万立方米,所释放的氧气可供200万人呼吸一年之用。它所创造的森林资源总价值约206亿元,成为了京津地区重要的防沙屏障和生态旅游之地。塞罕坝成功的背后,是林场的建设者们在与恶劣环境的不懈斗争中,薪火相传、久久为功,用辛勤汗水谱写了一曲时代壮歌。用实际行动诠释了绿水青山就是金山银山的理念,走出了一条科学治沙、绿色发展的奋斗之路。

生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。在新时代,我们必须用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,必须深入学习贯彻习近平生态文明思想,深刻体悟生态文明建设在实现中华民族伟大复兴中国梦中的重要地位。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)