生态监测与评价系列讲座-国际生态系统监测研究网络新进展

北京师范大学环境学院 战金艳教授

为加深学生对生态系统长期定位观测、联网观测和控制实验的理解,2020年9月30日,《生态监测与评价》课程主讲教师战金艳、刘世梁教授特邀请中科院地理科学与资源所于秀波研究员作了一次别开生面的线上线下相结合的讲座,讲座题目为《国际生态系统监测研究网络新进展》。

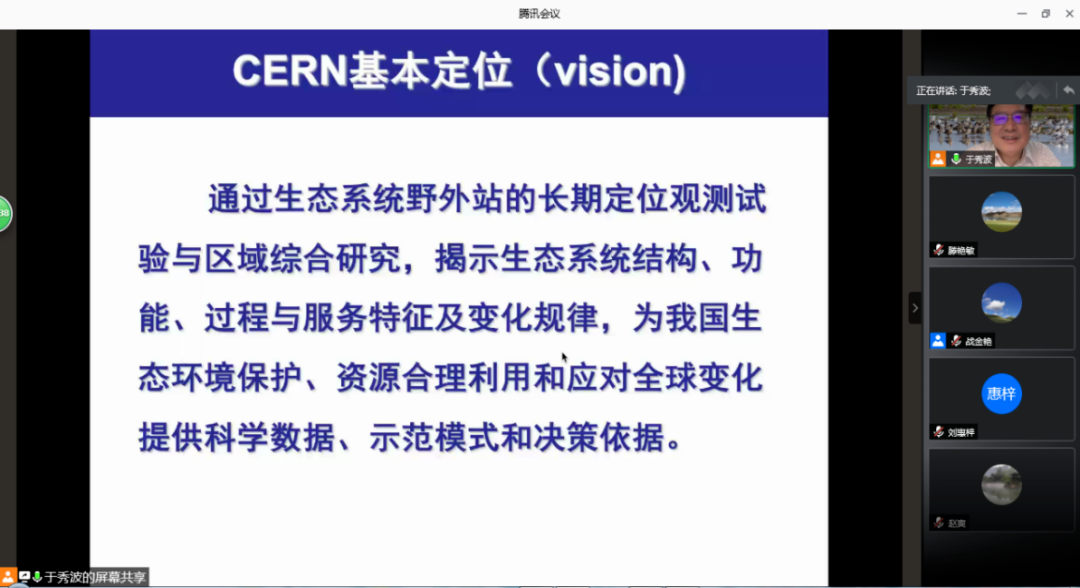

于秀波研究员以LTER、NEON、TERN、ILTER和CERN等为例,向同学们介绍了国际生态系统监测研究网络的新进展和新趋势。讲座共分为四个模块:一、生态系统观测研究站;二、国际生态系统研究网络;三、中国生态系统研究网络(CERN);四、小结与启示。

通过讲座,学生们了解到,国际生态系统研究网络的特点可以归纳为:1)长期定位观测与研究可以揭示生态系统变化的长期规律,是短期观测或区域调查所不能替代的,至少10年以上的连续观测才称得上“长期”(long-term);2)生态系统观测的空间尺度逐步扩展,由样方和站区尺度向流域和景观尺度扩展,以“流域”为单元的观测研究越来越重要,“一站多点”和 “一站多能”成为生态站发展的新的增长点;3)标准化观测技术、方法与仪器的研发和应用,使得流域与景观尺度的观测研究的效率大为提升,在线自动观测和无线传感器网络技术的应用越来越普遍;4)通过构筑强大的、系统的信息基础设施,将其获取的数据和开发工具与相关学科的数据和开发工具融为一体,加强标准化数据产品(RTU)加工与数据挖掘等的工作。

国际生态系统观测研究的新趋势可以概括为:1)不同观测研究网络更多地走向融合,例如,NEON就是在US-LTER,American FluxNET基础上,整合关键地带观测网络(Critical Zone Observation)和溪流(Stream)观测系统而搭建的新的观测体系。TERN也是在原来澳大利亚长期生态学网络基础上搭建的;2)注重时空尺度扩展的观测和研究,包括从站点走向流域和区域到全球尺度、从生态系统扩展到地表系统、自然生态要素与社会经济相结合,深化和规范单要素的联网观测和研究,加强地面观测和遥感观测的有机结合,以“流域”为单元的观测研究越来越重要;3)社会-生态系统 (Social-Ecological System)收到越来越多的关注,提高人们对生态系统与人类社会关系之间相互关系及相互影响的认识,以便影响政府的环境决策;4)新一轮观测技术体系研发与建设已经开启,以无线传感器自动观测、航空航天遥感观测、数据远程传输和数据综合分析为主要技术手段,观测的时间频度和空间尺度大为增加,解决洲际尺度生态系统预测的能力大大增强。

于秀波研究员进一步指出:近年来,我国虽然在生态系统观测研究领域取得了举世触目的成就,但是与发达国家水平和国家的需求相比,仍有很大的差距。未来10年,我们可以借鉴国外生态系统观测研究网络的经验和做法,设计开发我国下一代观测、实验和研究的技术体系,研发新的观测与实验技术,支撑我国生态系统研究网络的持续发展和成果产出。

本次讲座参加人员主要包括《生态监测与评价》课程的选课学生以及北京师范大学环境学院城市生态研究所的硕士博士研究生,学员以集中学习和腾讯会议两种形式参与讲座,取得了较好的学习效果。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)