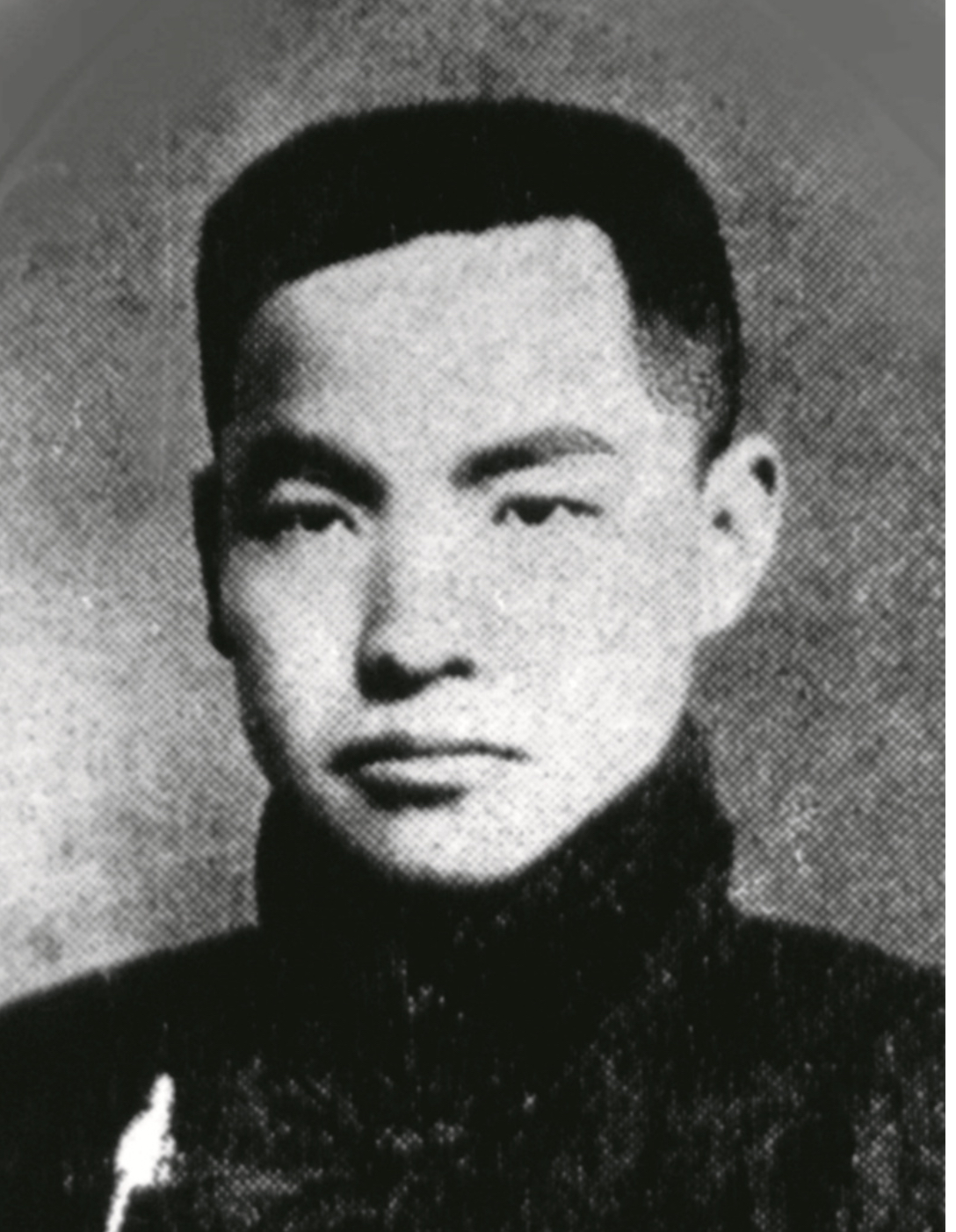

邓中夏——雨花英烈,浩气永驻

如果用一个词来形容邓中夏的一生,有人认为是“燃烧”,因其炽热的性格像一团火,映红了党的旗帜,也映红了中国工人运动的旗帜。

选择:革命大义与个人利益

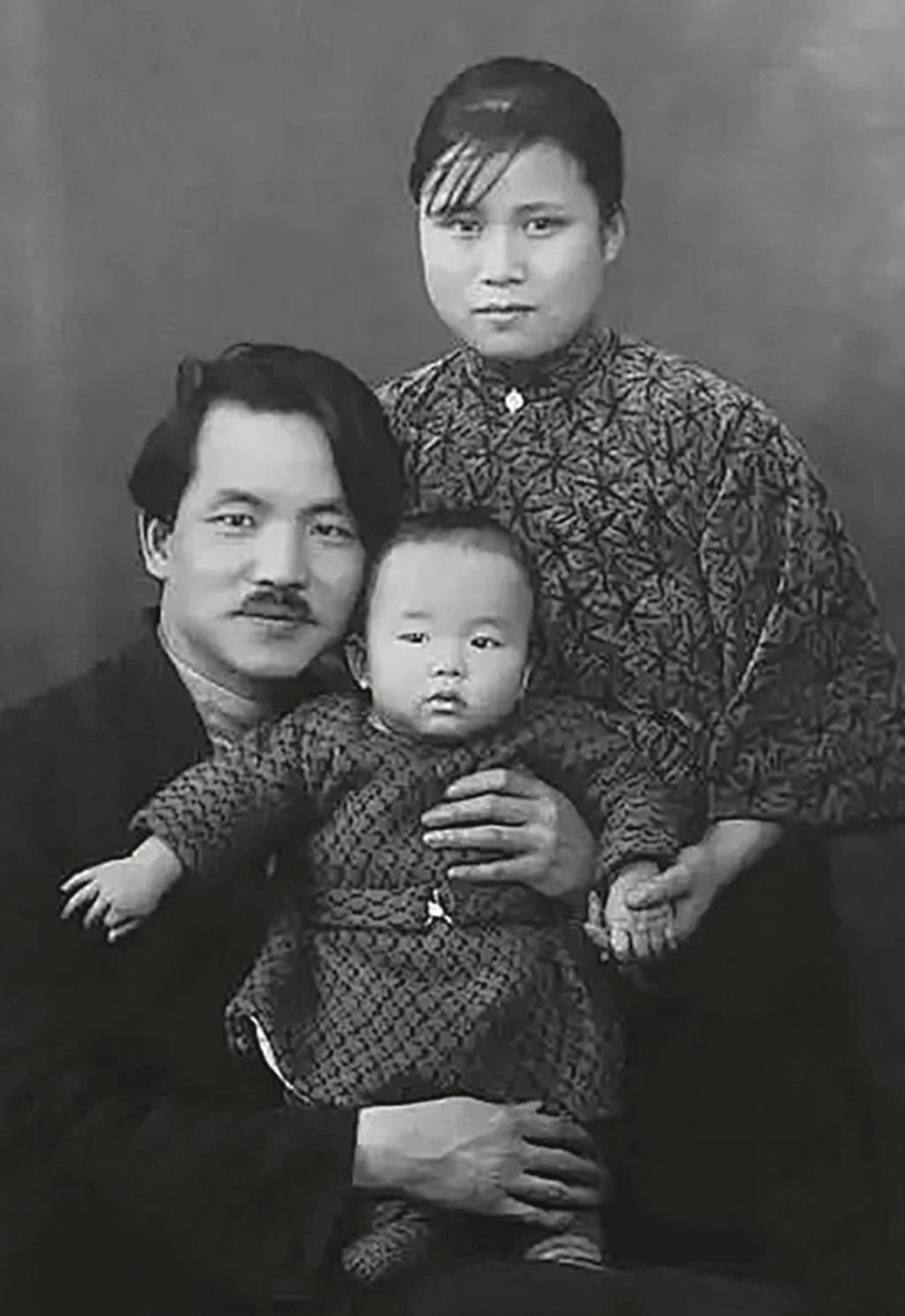

“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”毛泽东诗中“五岭”之一的骑田岭,大部分位于湖南省南端的宜章县,在这里有一个叫邓家湾的小村庄,正是邓中夏的家乡。

邓中夏出生于官僚地主家庭,但近代中国的苦难历程,却使他的思想发生了根本转变。为了学习新知识,研究新思想,寻找新的救国救民道路,在老师杨昌济的推荐下,邓中夏考入了北京大学国文系。在这里,他结识了李大钊,第一次接触到了马克思主义,此后,他同李大钊既是亲密无间的师生,又是并肩作战的战友,成为与中国共产党命运相连的历史性人物。

1920年7月邓中夏毕业之际,曾是清朝举人的父亲几经辛苦,为其在北洋政府里谋得一份待遇优厚的差事,“委任状”送来时,他却退回了。“做官的人,都是对老百姓敲骨吸髓的。当这个官有什么意思!”他还和乡亲们说:“我要做公仆,我要联合同志,做到人人有饭吃,个个过富裕生活。我的目的要为广大群众谋福利,绝不为个人自私自利单独谋财。”

唤起人民的觉悟、为人民利益舍生取义,是邓中夏始终的信念。

征途:苦与乐的考验

1920年3月,在李大钊的倡导下,邓中夏等十几人在北京成立了中国首个研究和传播马克思主义的团体——马克思学说研究会。10月,邓中夏又参加了由李大钊发起成立的北京共产主义小组,当时仍是学生身份的他,已开启了职业革命者的生涯。

1931年1月,邓中夏被错误撤去党内外职务,到上海接受调查,既没有被分配任何工作,也没有经济援助,邓中夏吃饭都成了问题。1932年2月中旬,他又被安排到中共沪西区委宣传部做一些写传单、刻钢板的杂务。有人为他鸣不平,邓中夏豁达地回答道:“共产党员嘛,哪里需要就到哪里去。”

邓中夏还以自己为例耐心开导一些同志:“我们这样的人做事,不能选择哪儿干得痛快,重要的是看对革命是否需要。最危险、最危难、别人都不喜欢的岗位,经得起考验的老同志,应当义不容辞地站上去。”

他为工人办识字班、劳动补习学校,还先后参与领导平汉铁路工人二七大罢工、省港大罢工。他为工人运动所做的一切贡献,已经成为其短暂生命中的光辉一页,是工人运动的先驱。

生死:忠诚于党,持志如磐

或许是命运没有眷顾,不幸的事情发生了,1933年5月,邓中夏不幸被抓捕入狱,后因叛徒出卖被证实其地下党员的身份。面对敌人的拷打、糖衣炮弹,邓中夏坚持住了,没有透露一点儿关于组织的秘密。特务确定他不会叛变后,决定放弃他,将他的消息报告给蒋介石。蒋介石闻讯后,下令立即将邓中夏押往南京国民党宪兵司令部监狱。在狱中,邓中夏对狱中地下党支部负责人说:“我准备好上雨花台,就算是烧成灰烬,我邓中夏也是共产党的一员。”

1933年9月21日,邓中夏被特务押送到雨花台。临走前,他留下一字条,“同志们,你们要继续坚持努力奋斗!”行刑那天,遍布血痕的邓中夏,迈着沉重坚定的步伐走向雨花台。一路上,他还在高喊着中国共产党万岁的话语。他的话语铿锵有力,脸上没有任何恐惧,有的只是革命者的无所畏惧。

伴随一声枪响,邓中夏英勇赴义,时年39岁。死亡染红他的衣服,却没有消灭他的信仰。子弹能让邓中夏倒下,却还有千万中国人民站起来,为革命的胜利奋斗,为美好未来奋斗,直到革命的最终胜利。

人物评价

伫看十年后,红花开满地。——邓中夏

文字:安晓慧

编辑:郭佳珊

责编:张宇柯

初审:高连福

复审:常成玲

终审:芦斯诗

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)