暑期社会实践|非遗之魂,苗乡之美——苏州大学马克思主义学院“伴我‘童’行,‘益’路向阳”研究生党员志愿服务团走进贵州黔东南地区

7月8日至11日,苏州大学马克思主义学院“伴我‘童’行,‘益’路向阳”研究生党员志愿服务团成员走进贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县施洞镇小河村,了解当地苗族非遗文化与其融入思想政治教育现状。

图为实践团成员在小河村调研合影

图为实践团成员入户调研

赏苗服之美

苗族服饰作为文化艺术瑰宝,是苗族文化传承重要载体,成为苗家儿女“穿在身上的史诗”。为深入了解苗族服饰,实践团成员现场观看小河村苗服织锦、亮布的制作过程,并身穿村民手作苗服,近距离感受施洞苗绣、银饰的魅力,在与村民交流中了解苗族衣冠制作技艺以及苗服图腾纹样的价值与文化内涵。

图为当地村民展示苗族服饰

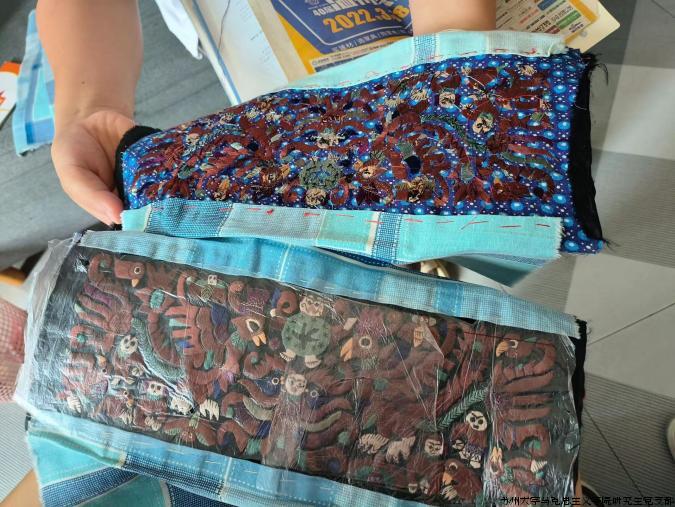

图为当地村民展示苗族刺绣

图为当地村民展示苗族刺绣

图为当地村民展示苗族银饰

探独木龙舟

苗族独木龙舟节于2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。实践团探访小河村渡口,了解苗族独木龙舟节历史与文化实貌,并实地感受苗族传统节日氛围。在当地村民带领下,实践团成员沉浸式体验独木龙舟节各个环节,感受苗族人对美好生活的祈愿。独木龙舟节不仅承担着凝聚人心、聚拢人气的重要社会功能,也为乡村振兴提供了源源不断的活力。

图为当地参赛独木龙舟

图为苗族“接龙”仪式

图为实践团成员采访独木龙舟参赛选手

品苗雕之精

木雕艺术作为中国独有的文字符号,是经过时代传承后遗留下的艺术瑰宝,志愿者为此拜访台江县小河村苗族木雕技艺的非遗传承人杨再福老先生。年近八旬的杨老现场还原他的代表作——龙舟雕刻,并绘声绘色向实践团介绍他的作品创作历程与当地苗族雕刻传承历史。实践团了解到杨老多年来一直坚持独木龙舟龙头雕刻,在交流中,老先生时不时流露出对苗族雕刻的热爱以及坚守非遗文化的决心,更是深深打动了在场的实践团成员们。

图为杨再福先生现场还原雕刻作品

图为独木龙舟雕刻作品

图为实践团成员与杨再福老先生及其作品合影

通过调研、走访贵州苗族地区非遗文化,实践团成员在了解非遗文化过程中增强民族自信心和文化认同感,未来也将发挥专业优势,用“非遗”讲好中国故事,为中国式现代化文化复兴高质量发展贡献青年力量。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)