为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,强化青年党员“赓续精神血脉、传承红色基因”的使命自觉,持续推进青年大学生红色文化学习教育,引导学生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,7月19日上午,医疗卫生学院学生党支部全体党员及入党积极分子代表在医疗卫生学院党总支副书记、学生党支部书记田盼和团总支书记杨芯毅的带领下,来到杨水才纪念馆参观学习,开展“传承红色基因,锤炼党性修养”主题党日活动。

首先,全体党员和学生代表进入纪念馆内,随着解说员的引导和讲解,大家认真聆听了杨水才同志的感人故事,观看了杨水才事迹图片和陈列实物。展出的一幅幅图片、油画,以及陈列的小推车、铁镐、土制水平仪、嫁接剪刀等一件件劳动工具,感动了在场的每一位同志。大家深刻体会到杨水才同志“小车不倒只管推”,鞠躬尽瘁、死而后已的精神,为杨水才同志“一不怕苦、二不怕死”的高尚品质和为人民服务的崇高精神所感动。参观后田书记强调,追溯红色记忆,体悟红色文化,对照英模人物的先进事迹,全体党员教师要对照岗位初心和使命职责,检视自身的差距和不足,引导青年学生自觉赓续精神血脉、传承红色基因,担当民族复兴大任。

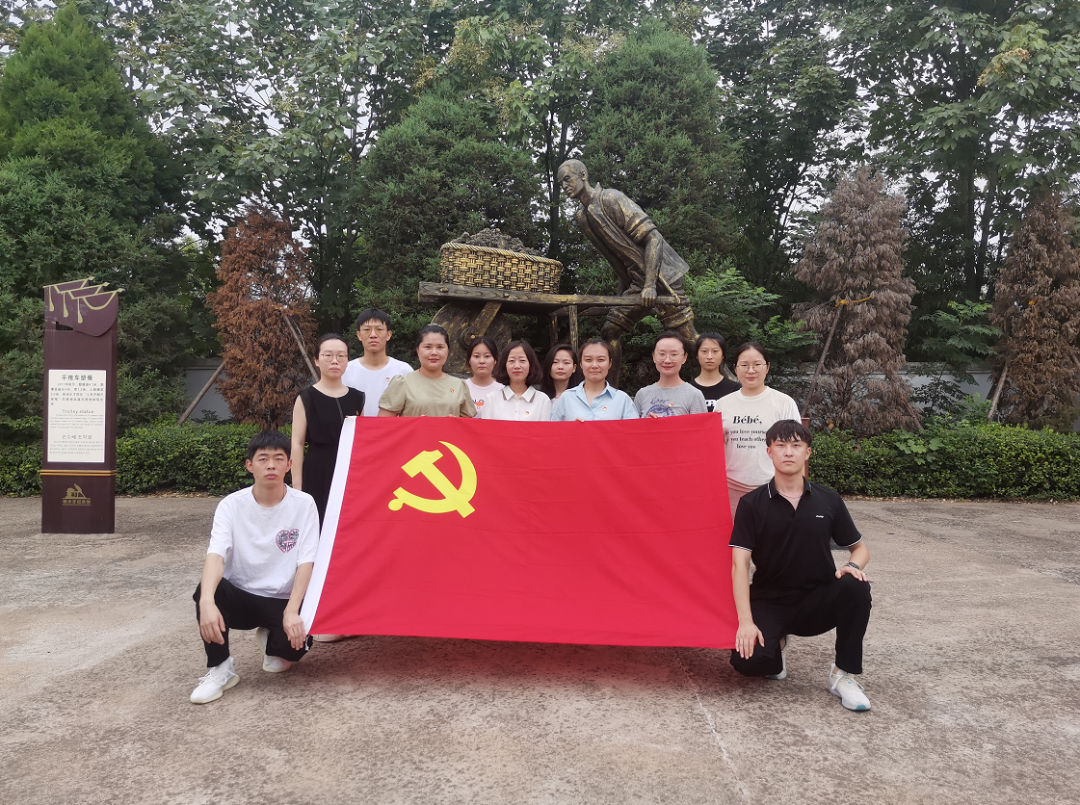

在自由参观杨水才纪念馆后,全体党员面对鲜红的党旗和杨水才同志塑像深情矗立,他们紧握右拳,一起重温入党誓词,缅怀这位“党的好干部、群众的好带头人”。

最后,大家来到杨水才同志墓地,集体面向墓碑三鞠躬,表达对革命先烈的深切怀念。

下面,请聆听各位老师和同学们的介绍,一起走进杨水才纪念馆,一起走近杨水才同志。

杨水才纪念馆

杨水才纪念馆坐落在许昌市建安区桂村乡水道杨村,是展览杨水才同志生平事迹的专题纪念馆。

纪念馆正门砖路两侧各有1500多平方米的绿化区,其间铺有鹅卵石“之”字型甬道,间植热带植物及北方花卉,四季常青,伴有鲜花,展厅前屹立着杨水才全身雕像,像高4.1米,象征着杨水才同志走过的41年光辉岁月。雕像的北侧就是占地800多平方米的主展厅和东西两侧的副展厅。展厅内以油画、国画、布景为主,并陈列着杨水才同志生前用过的生产、生活用品,全面展示了杨水才同志艰苦奋斗平凡而伟大的一生。

纪念馆西侧不足百米处是杨水才同志墓地,旁边有象征“小车不倒只管推”革命精神的杨水才手推车雕像。雕像前边和左右是杨水才同志生前带领群众建成的桐树路、花椒寨、柿子沟。墓地西侧是见证英雄精神的幸福塘。这些遗迹和胜景,与纪念馆展厅相得益彰,形成了融教育性与观赏性,英雄圣地与秀丽景色为一体的绚丽景区。

走近杨水才同志

杨水才同志是上世纪六七十年代的全国先进典型,是党的基层干部的优秀代表。他为改变家乡贫穷落后的面貌,忍着病痛,带领家乡人民兴修水利、植树造林、兴办学校,数十年如一月,不为名利,积极忘我地为党工作,直至牺牲在工作岗位上,被毛主席称为“一不怕苦、二不怕死的共产主义战士”。他的一生是革命的一生、光辉的一生、全心全意为人民服务的一生。杨水才同志牺牲了,但他的小车不能倒,也没有倒。

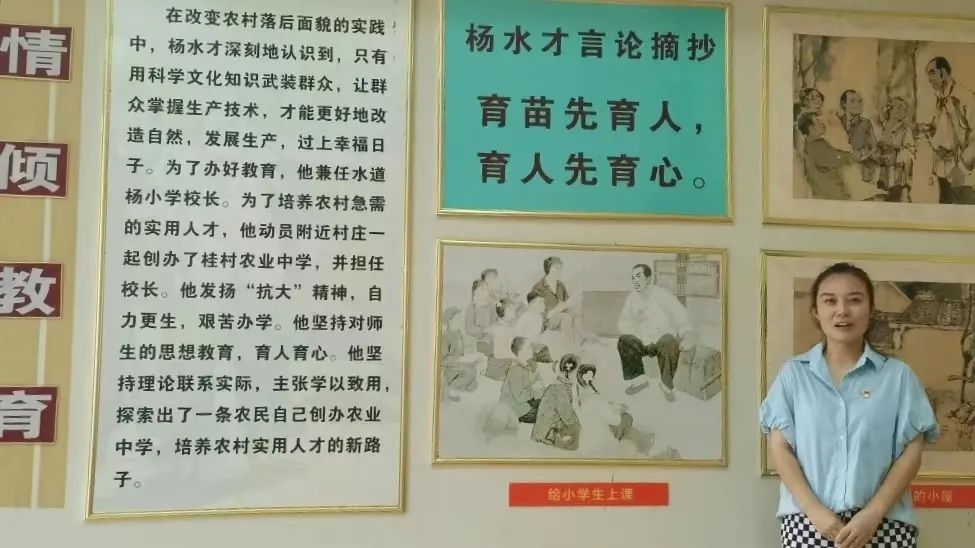

杨水才同志非常注重教育,他常说“ 育苗先育人,育人先育心”,教育好下一代是自己义不容辞的责任。1962年,他接任水道杨小学校长时,为了给孩子们更好的教育,他改编了教材,亲自登台授课。小学办好了,但周围没有中学,杨水才同志又提出来大胆的想法,要用农民自己的力量办学校。由于条件艰苦,杨水才同志带领大家发扬抗大精神,走抗大道路。一面学习,一面劳动,自力更生建校。1965年秋,他带领师生奋战40多天,脱坯5万多块,建房21间,开垦荒地20余亩,使学校有了宽敞的教室和自己的农林试验园地。

水才精神一个重要的学习口号:“小车不倒只管推”,就是在他们挖坑塘的时间提出来的。杨水才的家乡水道杨是一个岗地村庄,严重缺水。为了彻底解决缺水问题,杨水才决定在村南挖个五亩的大坑塘。那时候他的肺结核、肾结石还有胃溃疡已经非常严重了,但是他却时刻奋战在坑塘上,休息时间用愚公精神教育大家,鼓足大家的干劲。他常说:愚公面前两座山,带领儿孙把山搬,我们面前两座山,土地冲刷缺水源。立下愚公移山志,挖塘治破难关。

有一次他推着小车正向外面运土,突然头晕目眩,大口大口吐着鲜血。人和小车一起翻到了坑塘上。大家都劝他回去休息,但他却说:“小车不倒只管推,只要还有一口气就要干革命”。就这样擦擦嘴边的鲜血,扶起小车继续往外运土。在他的带领下,水道杨的干部群众经过数月的艰苦奋战,终于把岩层都打破了,泉水流了出来,彻底解决了水道杨的干旱问题。人民把这个坑塘称为“幸福塘”。

1963年村委决定开展大规模植树造林,因为当时经济困难,他便带领群众开垦荒地自行育苗。并且为了学习嫁接技术,他还步行往返100多里到长葛太平店学习嫁接技术,回来后再手把手交给其他同志。经他手培训的嫁接人员达到2500余人,他的病时常发作,在烈日的炙烤下他不止一次昏倒了苗圃里。

这个土仪器非常的简单,这是杨水才同志自制的勘测地形所用的测绘仪器。就是用三根竹竿支起了一个沙袋。上边一根玻璃管一个竹筒,它虽然简单,但却在当时为杨水才同志进行土地测量做出了非常多的贡献。

杨水才同志生前还非常爱学习,他把读毛主席的书当作最大的幸福。并且说,干活走路能休息,学习毛主席著作不能休息,休息思想就要掉道,学习毛主席著作要自觉学,坚持学,反复学。作为生产大队学习《毛主席著作》的总辅导员和许昌县活学活用《毛主席著作》的积极分子,他每天早起第一件事,就是读《为人民服务》、《纪念白求恩》、《愚公移山》,以张思德、白求恩、老愚公为榜样,用"毫不利己、专门利人"的标准来检查自己的言行。在1966年杨水才同志被评为河南省学习毛主席著作积极分子。

这口井,叫做捞核桃井。这个故事发生在1963年植树造林的时候,那时候他们自己培育树苗,在育苗之前需要把种子在水里浸泡一下。核桃种子在当时是非常珍贵的,杨水才同志捞上来的时候发现少了一颗。当时天气非常的寒冷,而且他又身患多种疾病,可他依然不顾群众的劝阻,顺着这个辘轳用脚踩、用手摸,整整用了一个多小时才把核桃种子捞了上来。后来,为了纪念他这种公而忘私的精神,大家把这口井命名为“捞核桃井。

1966年12月4日,是杨水才同志生命的最后一天,也是水道杨人民最难忘的一天。这天他刚从临县参观归来,还发着高烧可他一想到工作什么都忘了。他拖着疲惫的躯体连续工作了十八个小时,直到深夜十二点多才回到他的小屋。杨水才同志小屋的灯光,整整亮了一个晚上。第二天,人们并没有发现起很早的杨水才,以为他还在休息。一直到吃饭时候还不见他,人们有点慌了。连忙推开一看,所有人都惊呆了。煤油灯依然亮着,毛主席著作平展着,稿纸上学习毛主席著作、进一步建设水道杨计划几个大字清晰可见,血迹斑斑。他,人民的好儿子,却披着那件破棉袄永远离开了我们。

传承红色基因,锤炼党性修养。通过此次党日活动,广大党员师生的理想信念更加坚定,大家在交流中纷纷表示:这次红色学习教育受益匪浅,要在今后的工作中,充分发挥共产党员的先锋模范作用,以杨水才同志为榜样,学习他干事创业“小车不倒只管推”的工作热情,学习他为了党的事业奋斗终身的不懈追求,学习他一心为民、为群众办实事的奉献情怀,立足自身岗位,提升能力、强化作风,扎实做好本职工作,推动我院学生工作再上新台阶,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)