为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实习近平总书记关于科技创新的重要论述,大力弘扬科学精神,树立“热爱科学,崇尚科学”的良好风尚,物理系教师党支部联合校天文社团于11月25日举办了“《流浪地球》的科幻与科学”科普讲座活动。本次讲座特别邀请了理论物理博士耿伟鉴老师作为主讲嘉宾,借助科幻电影《流浪地球》中的情节为大家科普物理学原理,吸引了许多学生与老师的参与。

讲座中,耿老师以其深入浅出的方式,并结合短视频,向听众解释了科幻作品《流浪地球》中的各种物理现象。他从地球为什么要流浪,行星发动机的基本原理,月球问题以及洛希极限等四个方面展开论述。耿老师指出,由于太阳氦闪将在四百年内发生,膨胀成为红巨星并将吞噬太阳系,从而造成地球的流浪。

此外,我们还了解到一个反直觉现象---恒星的质量越大,寿命越短。在谈到行星发动机时,耿老师介绍到,行星发动机的基本原理是利用核聚变反应产生的巨大能量来推动地球,而核聚变则是将两个较轻的原子核聚合成一个较重的原子核,并释放出大量能量的过程。总之,行星发动机虽然是虚构的科技设备,但其中涉及的物理知识是有科学依据的。

在说到《流浪地球》中最引人关注的“引力弹弓”效应时,耿老师详细解释了这一物理现象的原理和实际应用。他表示,引力弹弓是利用天体之间的引力相互作用,类比弹性碰撞的原理,是使航天器获得加速的一种方法。然后,耿老师又对为什么要推走月球进行了分析。最后,耿老师通过播放影片中的一段内容,向我们介绍了洛希极限,洛希极限是指一个天体对另一个天体的潮汐力作用所能够达到的最大距离。洛希极限对于研究天体物理学和宇宙学有着重要的作用。

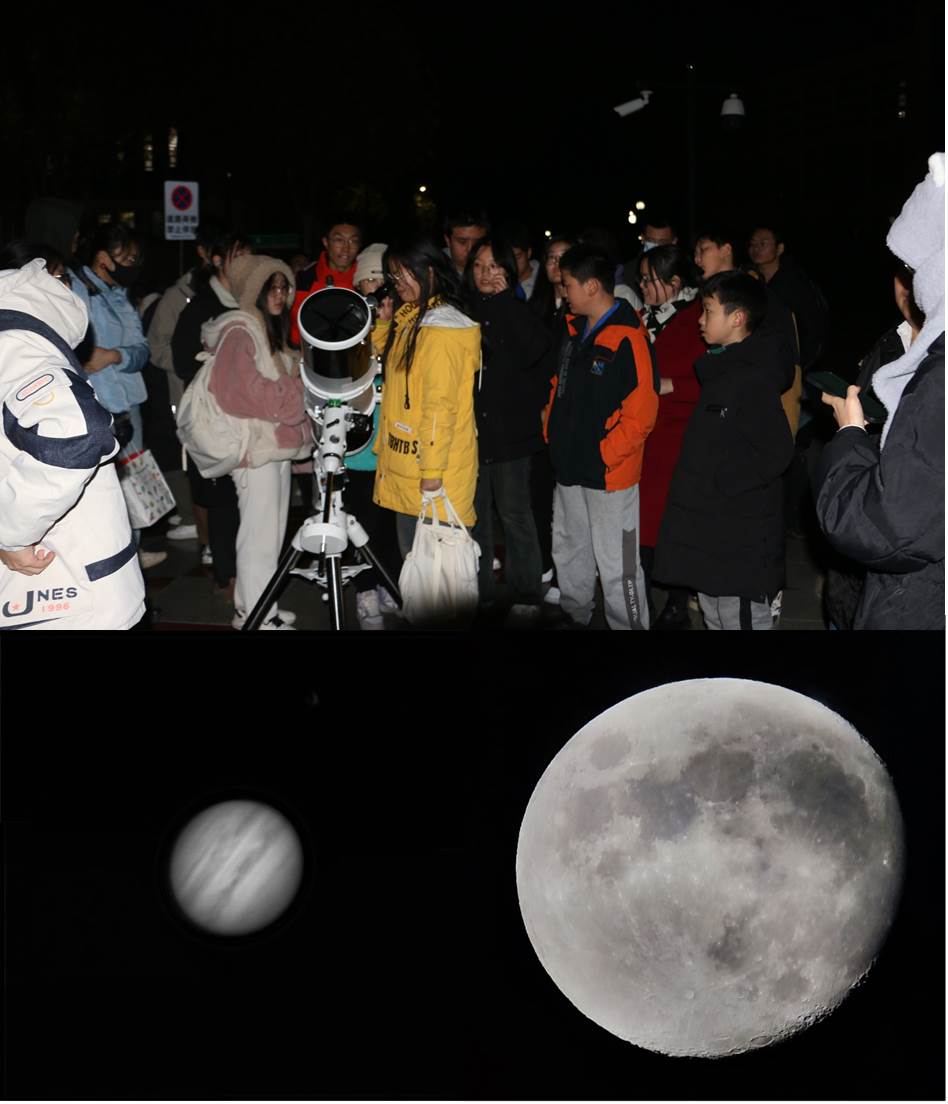

11月25日恰逢“木星合月”。在讲座结束后,耿老师便让我们跟随夜航星天文社团一起用望远镜共享这一天文“盛宴”。晚上,天公作美,云层散去,只留下明亮的月亮和接近的亮点——木星,这是一个难得的木星合月(当木星和月亮的中心视赤经相同时,在地球上看来二者距离比较接近)。听完精彩报告走出了教学楼的同学们,纷纷掏出手机记录这美好的时刻。

19时14分,木星合月达到最大,天文社团骨干成员文博涵、庞泽明等现场调试“大黑”望远镜,给天文爱好者们展现了月亮和木星的真实美丽。今日正值阴历十月十三,月亮还未到满月,明显可见月亮缺了一小块。天文社团指导教师刘文泼老师带领社团成员现场调试了另一架天文望远镜,带着大家详细观测了木星及其卫星,并进行了讲解,让大家更加深入地了解了木星家族的神秘之处。此外,观测部部长文博涵将电脑连接在天文望远镜上,通过更高倍数的放大,让木星的条纹更加清晰地展现在大家眼前。经过大家不断地手动寻星,使木星持续处于电脑视野之中,后期挑选出清晰度高的照片进行叠加,便有了一张更加清晰的木星照片。尽管夜晚的温度接近零度,同学们的热情丝却毫没有减退。面对望远镜里的木星和月亮,他们不断发出感叹——太美了!千百年来,有无数人仰望同一片星空,但每次观测都能让人们发现新的美丽。

通过此次物理系党支部与夜航星天文社的联合活动,不仅让我们对科幻作品有了更深入的了解和认识,激发了我们对科学的兴趣和探索精神,也让我们对浩瀚的宇宙有了进一步认识,在思考地球未来与宇宙世界的同时完成对自我价值的认知与重塑。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)