十一季弦歌不辍,看今朝再绘新篇。2024年5月28日,数学科学学院“数海泛舟守初心,智炬领航启新程”党员TALK第十一季在文远楼举行。同济大学数学科学学院党委副书记方璐老师,同济大学数学科学学院教工第二党支部书记李莉娜老师,同济大学数学科学学院教工二支部的关晓飞老师以及同济大学数学科学学院本科生党支部书记彭婧老师出席,同时到场的还有来自兄弟学院的学生支部书记们,并有本科生党支部党员、数学科学学院积极分子与申请人、新生院积极分子等近百人参与。师生们共济一堂,共同聆听数院党员们的成长故事。

下面让我们一起重温主讲人关晓飞老师的演讲,一起聆听他与崔俊芝院士之间的故事,感受并传承老一辈数学家的开拓创新、求真治学精神!

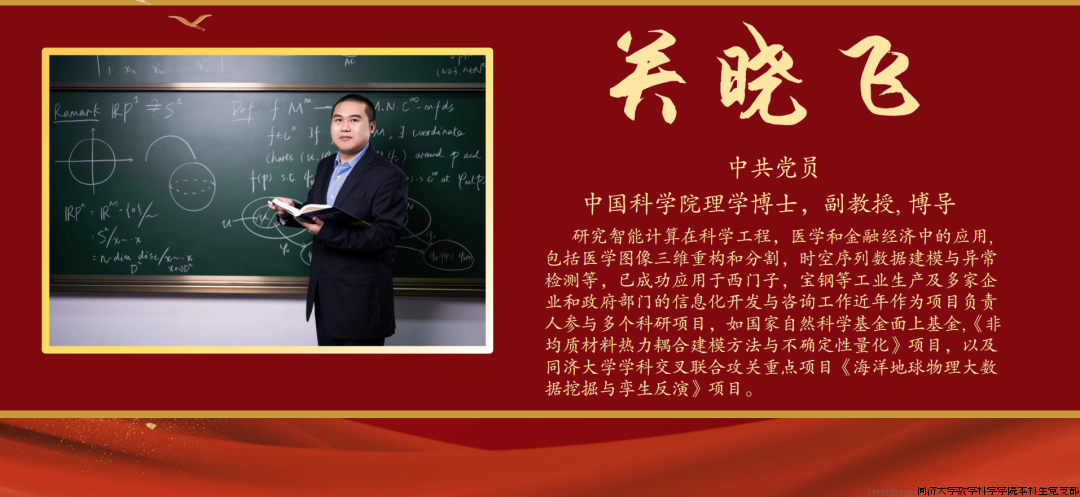

主讲人简介

关晓飞,中共党员,中国科学院理学博士,同济大学数学科学学院副教授,博士生导师,中国工业与应用数学学会不确定量化专委会常务委员,智能计算与应用教育部重点实验室成员,大学生创新创业和数学建模竞赛优秀指导老师,主要从事大数据和人工智能、多物理场多尺度数字孪生建模、优化决策和高性能并行计算等方面探索性研究工作,发现和建立新模型和快速稳定有效计算方法,并分析完善其数学理论,并在相关理论分析和数值算法取得了一系列的创新成果,相关软件和算法成功应用到宝钢集团特种钢生产工艺优化和数字化,同济大学先进土木工程材料重点实验室高性能混凝土材料设计,航天X院武器装备可靠性分析与设计等。

主讲内容

大家好!今天我将讲述我的导师崔俊芝院士的故事,包括崔院士的家国情怀,学术研究方面的开拓创新,与学生的师生情谊,言传身教及学术学风的传承与延续。

家国情怀,开拓创新

我的老师崔俊芝院士1938年出生于河南新乡的一个农民家庭,亲历了外敌入侵、颠沛流离带来的痛苦,自从1949年春新乡解放之后,他有机会完成高中学业并考入西北工学院,1962年组织分配到北京中国科学院计算技术研究所,开始了他“爱国自强”、“学以致用”的计算数学及其应用研究的职业生涯。

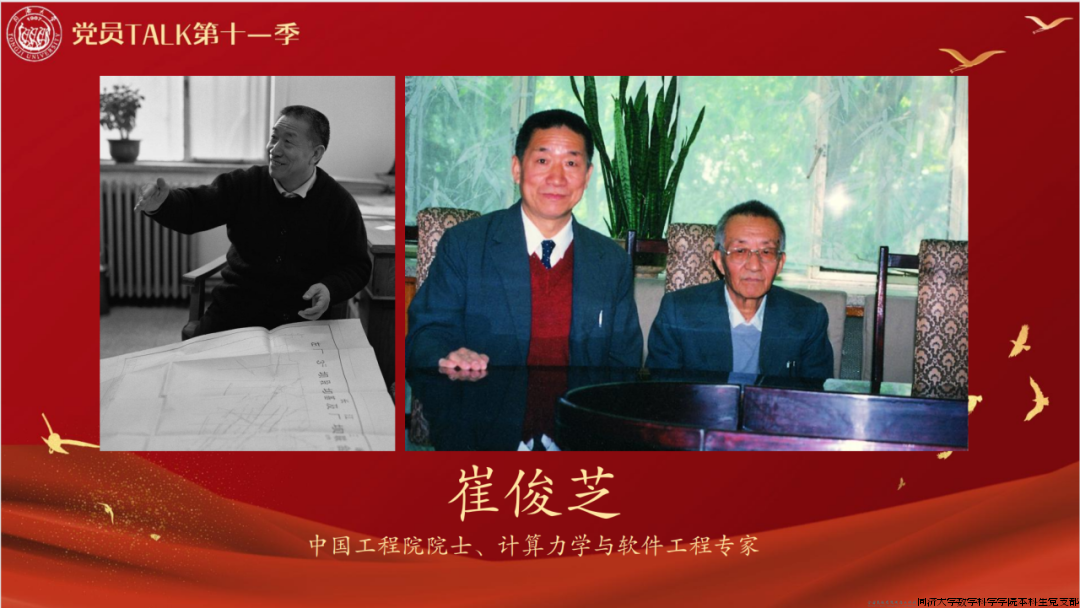

大家先看两张图片,左边是我的导师崔俊芝院士,他正在讲解怎么高效精确的进行大坝应力分析。当时的背景是中科院开始了“任务带学科”的系统研究,崔先生不但承担了基于拉梅方程的积分守恒型离散格式的应力分析方法研究,而且同时承担着北京水电规划设计院刘家峡设计组委托的大坝应力分析的计算任务。在任务实施及科学研究过程中,崔先生反复调研试错,开拓创新,改进了积分守恒型的离散格式,形成了有限元离散化方程,并进一步扩充了求解算法,除超松弛迭代外,增加了切比雪夫迭代,于1964年五一节前夕,独立研制出了第一个平面问题通用有限元程序,顺利为刘家峡工程组计算出了多组设计方案的应力结果,圆满地完成了任务。1966年十月刘家峡工程截流成功,计算所收到来自中央的明码电报,表彰其“为刘家峡工程做出了重要贡献”。

右边是他和冯康院士在一次会议后的合影,同学们可能知道冯先生是有限元领域的开创者,而“有限元方法”,这个中文词语第一次出现在崔先生发表于《数学实践与认识》1972年第二期的文章“平面应力分析的变分法与有限元方法”中。在他们的早期科研中,崔先生不仅与冯先生共同克服了当时的种种困难,还为冯先生营造了一个不受外界干扰的科研环境。在点点滴滴中,他也从冯先生那里学到了极致做事,敢于担当的优秀品质并建立了深厚的友谊。

在科研生涯中,崔先生始终教导我们:“搞科学研究就是要做前人没有做过的事”。崔院士团队做过的研究有着共同的特征——跨学科、前瞻性以及强烈的工程背景,且数学模型尚不准确,理论体系有待完善,这也与冯康先生的“冯氏大定理”不谋而合。针对这类问题的挑战,六十年来,除有限元方法外,崔先生还在有间隙带摩擦弹性接触问题分析方法、大型工程软件研制与软件工程方法、非均质材料结构的高阶多尺度方法和原子-连续关联模型及其算法研究方面做出重要贡献,先后解决了二三十个大型工程的设计计算问题,并获国家自然科学二等奖等多个国家与省部级科技奖。这张图是崔先生和姜礼尚先生2012年获第四届“CSIAM苏步青应用数学奖”的照片。

言传身教,为师为友

上面左图是我和师弟去年去北京拜访他的照片,可以看到崔先生尽管八十多岁了,仍然精神矍铄。右图是在他七十大寿的时候,和我们师兄弟的合影,这些师兄弟遍布工业界,高校和研究所,都已成为行业骨干力量。

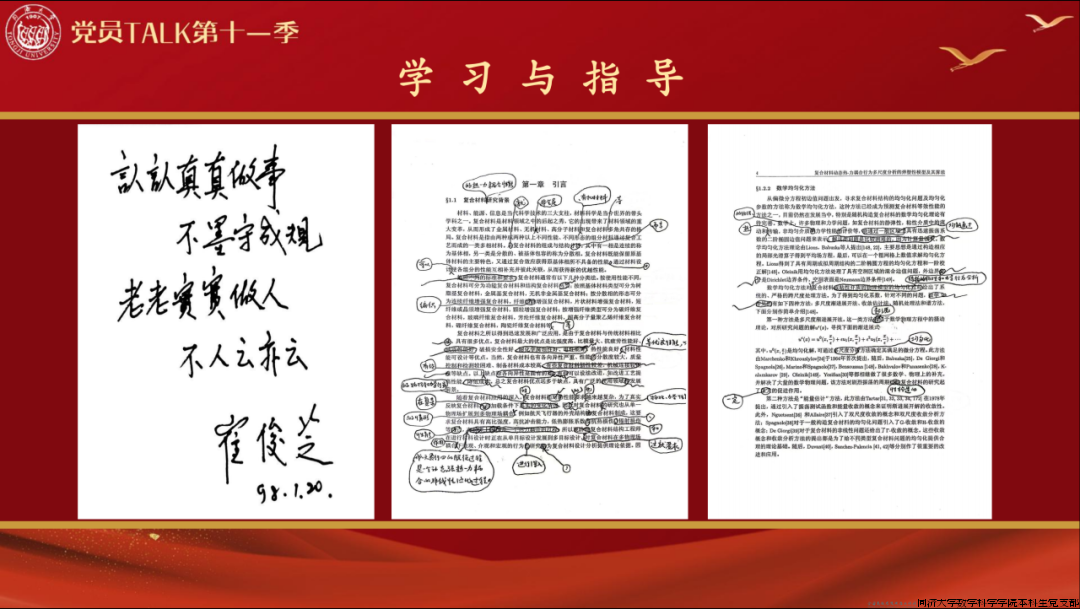

上面左图是我们师兄弟进入科学院的第一课,也是崔先生对我们的教导,“认认真真做事,不墨守成规;老老实实做人,不人云亦云”,这也成为了我的人生格言。回顾在科学院的学习生活,在对我们的培养和教育工作中,崔先生不但用一丝不苟,脚踏实地的工作态度对我们言传身教,而且在我们的工作和生活上有着无微不至的指导和关怀。上面右图是我的毕业论文文稿,崔老师逐字逐句地阅读修改我的毕业论文,并且不厌其烦的给出手写的批注,这种严肃认真的工作态度和作风上深刻的影响了我,使我一生受用不尽。

笃学践行,传承创新

崔先生的一言一行都是我学习的榜样,做事的标杆,他的言传身教在刚接触学术环境的我身上,构建了做人做事的准则,塑造了我的科研和教学作风,这种不打折扣,求真务实的态度也将作为宝贵的精神财富,在我们课题组代代传承。

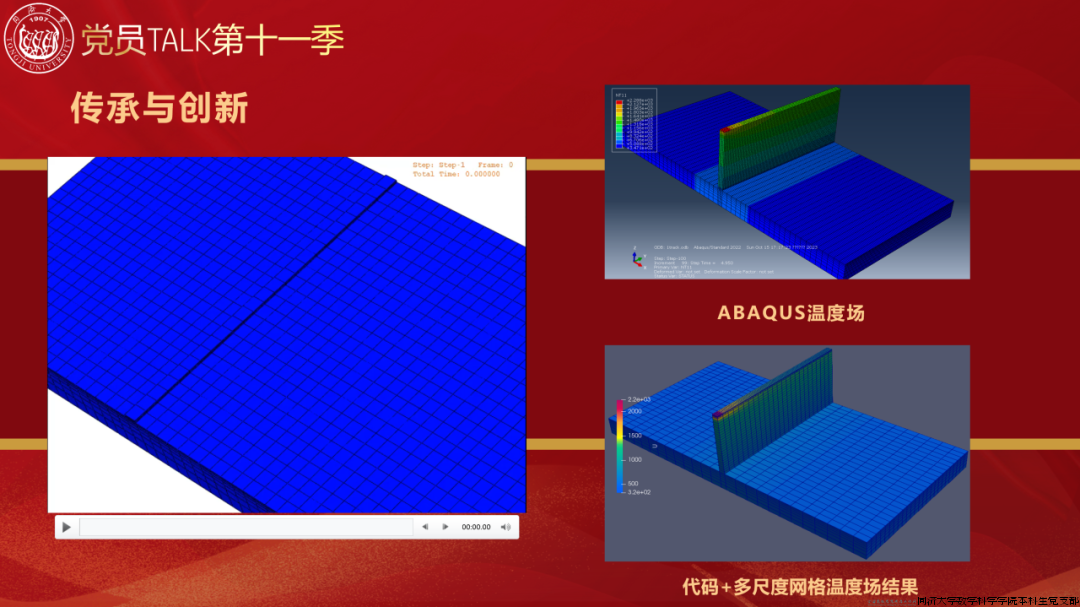

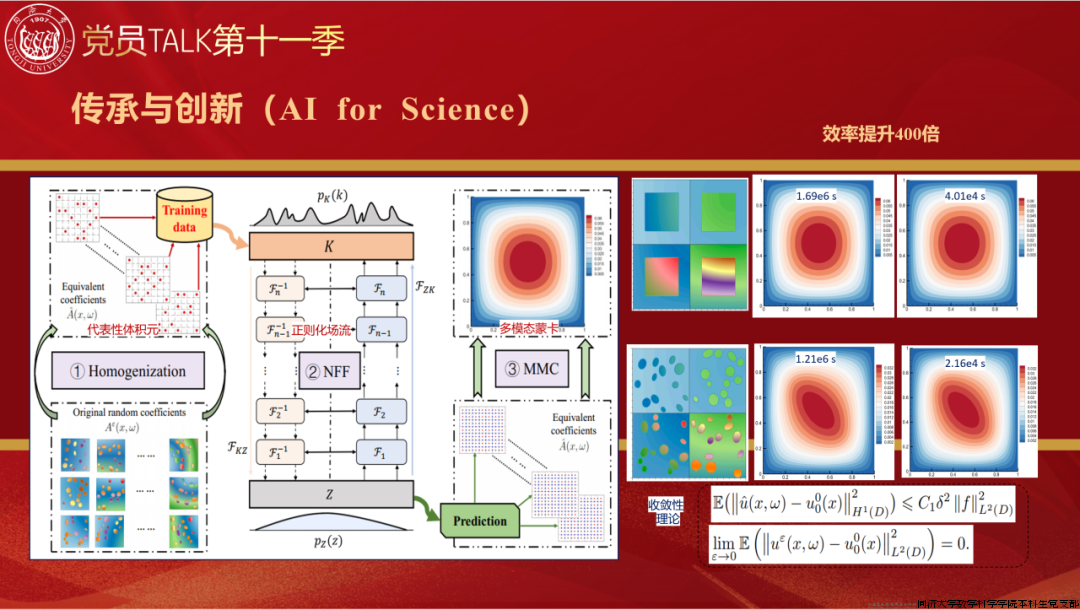

除了求真务实的作风以外,我们课题组也在时刻践行崔先生经常教导我的话,“搞科学研究就是要做前人没有做过的事”。上图就是我们课题组最近的创新工作-金属增材制造热应力演化多尺度计算工业软件,这里金属增材过程又叫金属3D打印,这类软件国内没有,国外也不成熟,它的数学模型尚不准确,计算理论体系有待完善。此外我们还尝试基于实验数据利用AI来解决这个问题的困难,这些问题的有一个比较时髦的词描述,叫做“AI for science”,AI提供了一种可能,即有可能解决传统算法暂时无法解决的问题。这种思想也和冯康先生的格言呼应,即做数学不能从理论到理论,要从理论到实践再到理论。

求真务实,薪火相传

崔先生曾任国家数字城市管理专家组组长,上图是我在虹口城市运行中心进行挂职的图片,当时我负责虹口区数字化转型的调研、评估、顶层规划等相关工作,形成了《虹口区城市数字化转型顶层规划(2023-2025)》,获得上海市城市数字化转型先进集体荣誉称号,这是除学术传承之外对服务社会、服务国家重大战略需求的传承。其实我们学数学的和数字化转型是紧密相关联的,我们国家的数字化转型与新质产力创新融合离不开人工智能,离不开大数据,与我们数学的许多专业方向是紧密结合的。

最后我想给我们数学专业的同学一个寄语。“师者,传道受业解惑”,“学者,求真务实创新”,以崔先生为代表的的老一辈身上更是兼具着“师者”和“学者”的责任与使命。通过“党员Talk”,我们要把这种精神感召传承下去,形成同济数学人的“精气神”。

结束语

“随风潜入夜,润物细无声”,关晓飞老师的讲述让我们深切感受到了同济数学人的传承与创新,初心与担当,也是我们学习责任担当和接续奋斗的引路人。

“党员TALK”是数学科学学院党建工作品牌,至今已举办十一季,师生党员台前亮身份、亮事迹、亮承诺,引导青年向组织靠拢、向优秀看齐、向卓越迈进,以信仰的力量、榜样的力量教育广大青年学子。