基于产教协同和专业教育融合的高校职业发展教育

混合式教学模式的构建与应用

一、案例目的和意义

1909年,“职业辅导之父”帕森斯提出“职业指导”理论和术语,并建立了帮助青年学生了解自己、职业及使自身与职业要求相匹配的职业指导模式,为青年学生提供诸如职业分析、就业信息以及职业介绍的服务。

在我国,清华大学在1916年开始探索职业发展教育,1923年成立了职业指导委员会,拉开了我国高校就业指导工作的序幕。随后,国内多家学校都陆续设立了就业指导机构。20世纪末,随着我国高等学校招生规模的扩大以及就业方式的变革,就业难问题逐步显现,“职业发展教育”概念开始进入中国教育的视野,在2000年后成为关注的焦点,并获得快速发展。2007年,教育部发布《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》,要求逐步建成必修课,各个高校开展了多种形式的探索实践。2009年,中国海洋大学开设了《大学生职业生涯规划》等课程,开始了本成果的探索实践。

学校先后开设四门职业发展教育本科通识选修课和一门覆盖各个学院的专业选修课。历经三年建设,2012年,四门本科通识课程全部被评为山东省精品课。2013年,《大学生职业发展教育》专业选修课被评为教育部首批全国高校职业发展与就业指导示范课程。2014年,以整个课程体系建设作为主要支撑获评山东省教学成果二等奖。2015年,开始探索高校职业发展教育混合式教学,陆续建设四门慕课,即《职引》《创践》《职熵》《求职OMG》。2017年,《创践》被评为首批国家精品在线示范课,获评教育部产学合作协同育人示范项目,作为主要支撑获评山东省教学成果一等奖。2018年,《求职OMG》《职熵》被评为国家精品在线示范课,不断完善“线上慕课+线下实践”的混合式教学模式,成果框架基本形成。2020年,《大学生职业发展教育》课程获评国家级“线上线下混合式一流课程”,形成“明职顾问”国家精品课程群。

随着学校职业发展教育工作的不断深入,我们也面临着各个高校共性的瓶颈问题和难点问题:

1.职业发展教育资源不足,与实践脱节

在机构、编制、经费尚未完全落实情况下,高校实现职业发展教育全覆盖难度巨大。由于资源不足导致学校在职业发展教育中重理论、轻实践的现象普遍存在,不能满足大学生优质生涯发展的需求。

2.传统职业发展课程千人一面,缺乏针对性

职业发展教育必须以本专业发展和对应岗位作为主要的讲授内容,要解决学生成长过程中的实际问题。传统的职业指导以讲座为主,有广度没深度,缺乏与专业教育的有效融合,千人一面,缺乏针对性。

3.政、企、校在人才培养环节难以形成合力

职业发展教育需要以学生为中心,在以高校、政府、企业等构成的良好生态系统中开展。目前,政、企、校三方对于职业发展教育的现实需求脱节,往往只能在各自领域内按照惯性实施,彼此分离,难以形成合力。

针对上述问题,中国海洋大学于2009年起开展研究和探索,通过构建开放共享的职业发展教育实践育人平台和创新产教协同和专业教育融合的育人机制,与南开大学、四川大学、青岛市人社局、海尔集团等多家单位合作,形成了“产教协同和专业教育融合的高校职业发展教育混合式教学模式”,走出了一条“政企校”协同、教育与实践贯通融合的人才培养新路,取得了显著成效。

二、案例内容

在国家实施创新驱动发展战略,推动产教融合背景下,团队秉承“创新性实践是创新复合型人才成长必由之路”的理念,先后建设了四门山东省精品课、四门国家级精品课,致力于促进人才供给侧和产业需求侧结构要素融合,构建需求导向的人才培养模式:一方面创新MOOC教学方法,运用信息技术实现教育资源共享;另一方面汇聚并优化配置政府和企业资源,搭建项目驱动的专业实践平台。混合式教学和实践体验融合互动,构筑起可复制、易推广的高校职业发展教育模式。

本模式以满足大学生职业发展教育的多样化需求为核心,着力于突破职业发展教育资源缺乏、与实践脱节等瓶颈问题。经过十余年的探索实践,在课程创新、平台构建、资源整合、产教协同机制等方面形成了一系列特色鲜明、成效显著的成果:

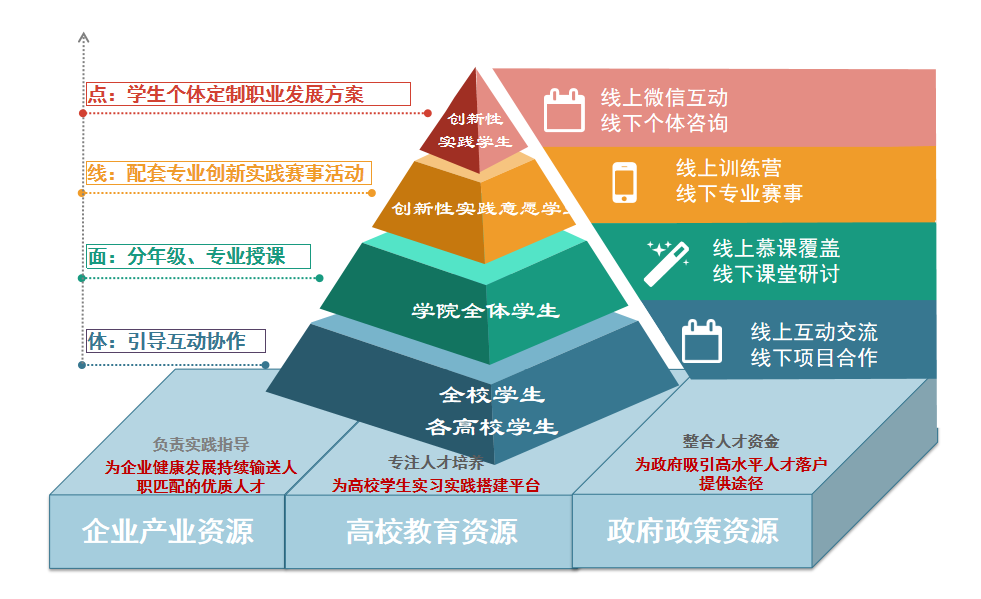

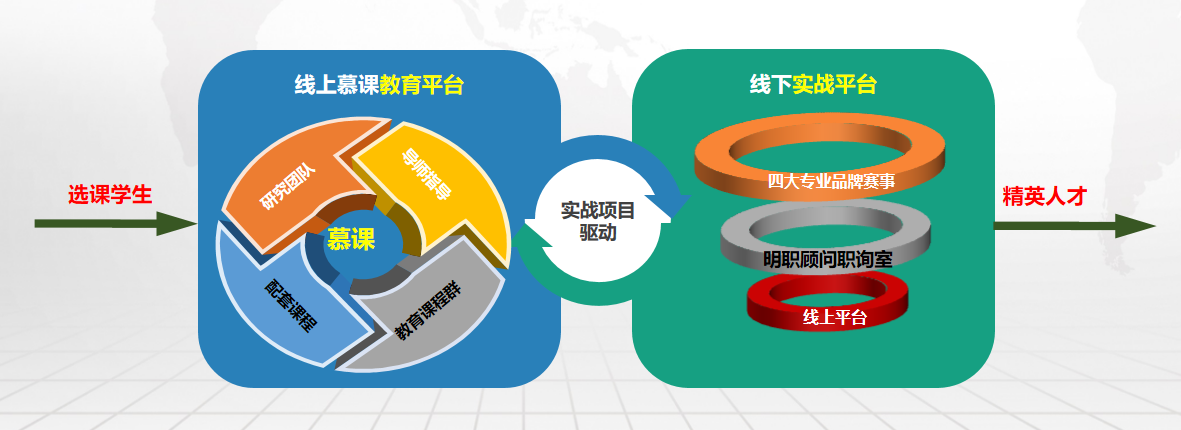

1.搭建了教育与实践贯通融合的混合式教学人才培养平台

团队于2015年开始探索高校职业发展教育的混合式教学,陆续建设四门慕课(《职引》《创践》《职熵》《求职OMG》)。2017年,《创践》被评为首批国家精品在线示范课程。2018年,《求职OMG》《职熵》被评为国家精品在线示范课,2020年《大学生职业发展教育》课程获评国家级“线上线下混合式一流课程”,形成“明职顾问”国家精品课程群。以四门慕课为核心,创新教学模式,搭建资源共享的教育平台;汇聚并优化配置政府和企业资源,搭建线上线下结合的专业实践平台;以创新项目和创新人才为牵引,有效衔接两个平台,形成教育与实践贯通融合的育人平台。

图1.教育实践育人平台

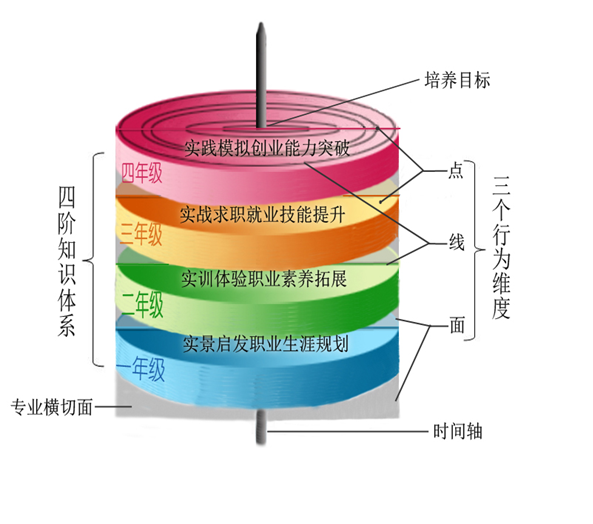

2.构建了“点线面”到“体”的融合专业教育的职业发展教育培养模式

纵向根据不同年级学生需求构建职业生涯启蒙、创业能力突破、职业素养拓展和就业技能提升四个知识体系,制定相应地态度、知识、技能培养目标。横向根据学生成长需要,分点线面三个维度对各知识体系切入,设计凸显实景实训的创新性教学实践活动。点上突破,服务学生个体定制职业发展方案;线上延伸,开展配套专业创新实践赛事活动;面上覆盖,结合专业教育,分年级、专业授课,满足不同阶段学生的职业发展教育需求;通过互联网,各个高校学生实现体上互动融通,形成成长共同体。四个层面同时开展,因材施教,激发学生内生动力,形成“点线面”到“体”的高校职业发展自适应教育模式,不断引领学生成长,为今后终身发展奠定素质基础。

图2.“点线面”到“体”的人才培养模式

3.形成了“产教融合”的政企校协同育人长效机制

汇聚青岛市政府、企业、合作高校三方资源,共建“产教融合联盟”,教育链与产业链、创新链有机衔接,推动优质实践项目和创新人才持续涌现,形成协同培育复合创新型人才的长效机制。本成果先后得到刘延东和马凯副总理视察,《光明日报》、焦点访谈报道。累计服务高校1173所、获得学分学生210余万人。海尔集团连同雷神、顺逛等数百个海尔生态圈企业加入到“产教融合联盟”,帮助京东、惠普等知名企业招聘人才。2018年获评教育部“产学合作协同育人示范项目”。

三、案例实施方法

团队遵循“强化实践、分类指导、上下联动、全面覆盖”的原则,建设四门国家精品课程,探索“线上教学+线下实践”的混合式教学模式,能够有效解决高校职业发展教育教师不足、授课水平参差不齐的问题:

1. 融合专业,全程培养。结合管理学科特点,分年级、专业、模块授课,一年级建立职业意识,二年级开展创新创业教育,三年级求职过程指导,四年级提升职业素养和职业适应,每学年1学分,四个模块共4学分贯穿整个大学过程,学生可根据不同成长阶段需要选择学习。

图3.“三维四阶”大学生职业发展与创新创业教育指导模式

2.线上慕课,线下实践。创造性地提出“线上慕课+线下实践”的混合式教学模式,设计育人目标一致、实现形式各异的实践教学内容,配套体现专业实践的第二课堂活动,线上慕课教学和线下实践体验融合互动,充分发挥混合式教学“1+1>2”的优势。

图4.线上线下混合式人才培养模式

3.课程思政,协同育人。将理想信念教育、职业文化、工匠精神及劳动教育等融入课程教学中,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,增强使命担当,矢志不渝听党话、跟党走,做社会主义合格建设者和可靠接班人。

4.过程培养,上下联动。倡导体验式学习,教师引导探索,学生参与互动;课上实践教学,设定模拟场景,侧重形象说明;课下实践指导,学生观摩访谈,侧重预设体验;基地岗位体验,学生亲身感受,侧重模拟实战演练;过程培养,从日常表现五个维度进行考察。建立“明职顾问”微信公众号,搭建职业发展网上家园;举办专业创新赛事,学生项目课上交流,为获奖同学认定必修学分。

5.平台搭建,配套保障。探索高校辅导员专业化、职业化的有效路径,建设明职顾问工作室,将工作室建设成为产品研发中心、师资培训中心、模式输出中心、职业发展教育宣传中心,不断完善“互联网+”大学生职业发展与创新创业教育指导体系,教育服务更多大学生成长成才。

图5.明职顾问工作室

四、案例创新点

1.模式创新——通过分类聚焦的方法,满足了高校学生的多样化需求

本模式从国家和企业需求角度进行顶层设计,以学生生涯成长为牵引,根据不同成长阶段学生需要,明晰相应的教育目标和方法。面向本院全体学生,开展生涯教育,培育职业发展意识;面向有创新性实践意愿的学生,培养专业技能,引导社会实践;面向进行创新性实践学生,注重需求导向,扶持个体成长;面向全校乃至各高校学生,引导互动合作,进行朋辈教育。四个层面同时开展,因材施教,激发学生内生动力,形成“点线面”到“体”的高校职业发展自适应教育模式,不断引领学生成长,为今后职业发展奠定素质基础。

2.技术创新——运用信息技术搭建一体化育人平台,解决理论和实际脱节的问题,可复制、易推广

本成果将教育和实践平台内部流程再造,将学习和实践档案绑定,通过学生实践项目驱动,实现平台的有效对接,建成贯通融合一体化育人平台。用国家精品课程作为平台入口,各高校通过选课即可实现平台的使用,同时结合学校特色,配套专业课程、实践活动,因地制宜的实现专业教育和职业发展教育融合,形成凸显本校特点和专业特色的教育模式,不受师资、资金、场地限制,适用于大部分高校。

3.机制创新——将教育链与产业链有机衔接,创造性地满足政、企、校三方需求

本模式将政、企、校三方资源配置优化,让政府和企业直接参与到人才培养中,政府整合人才资金,企业负责实践指导,高校专注人才培养,协同建成产教融合联盟,为政府吸引高水平人才落户提供途径,为高校学生实习实践搭建平台,为企业健康发展持续输送人职匹配的优质人才。三方优势充分发挥,需求得到满足,形成政企校融合的“三主体”育人格局。

五、案例效果和影响

1.管理学院试点应用情况

该模式在覆盖全校本科生的基础上,在管理学院深入进行改良试点,情况良好,学生对课程满意度达100%,实践环节每年输出约400人次学生参与创新创业,占全校的60%以上,创新创业项目170余项,注册公司16个;涌现了多名创业典型,20余支创业团队获“创青春”全国铜奖等市级以上奖项,占全校获奖数量近50%,获得“互联网+”创业大赛省赛金奖7项,国赛银奖2项,实现学校零的突破;学生职业素养稳步提升,选课学生获青岛市职业生涯规划大赛一等奖;学生整体就业率稳步提升,学生在疫情学期就业率同比增长10%,位居学校第一,学生就业满意度连续三年同比增长。

2.全国各高校推广

研究团队先以创新创业版块为试点,与南开大学、四川大学、青岛市人社局、海尔集团等多家搭建起开放、共享的教育与实践一体化平台。2014年1月,形成了“基于政企校融合的‘互联网+’创新创业实践育人协同体系”。《创践》累计选课高校1012所、获得学分学生127万余人,在创新创业类慕课中选课量全国第一。2019年1月,获得山东省教学成果一等奖,走出了一条“政企校”协同、教育与实践贯通融合的创新创业人才培养新路。目前全国使用“明职顾问”系列课程的高校达到1173所,占全国高校总数近一半,年教育学生量超过80万人。

3.社会各界认可

《创践》模式先后得到刘延东和马凯副总理视察,《光明日报》、焦点访谈报道。课程负责人先后为内蒙古、陕西等十二个省份高校教师介绍模式经验,在山东省教育厅和人社厅网站做专题分享,在全国首届混合式课程教学与管理论坛做主旨发言。2018年获评教育部“产学合作协同育人示范项目”。

2018年12月,《求职OMG》《职熵》两门课程被评为国家级精品在线开放课程,连同《创践》形成“明职顾问”国家精品课程群,已获得学分学生210万,选课量全国第一。四门课程参照“创践”模式,以学生生涯成长为牵引,根据学生的不同需求,明晰相应的育人目标和方法。通过“互联网+”引导各高校学生互动合作,进行朋辈教育。国内120余所高校不同程度借鉴海大职业发展教育模式,在校内推进产教协同和专业教育融合的混合式教学。2020年,该教学模式依托的课程,即《大学生职业发展教育》被评为国家级“线上线下混合式一流课程”。至此,“明职顾问”大学生职业发展教育课程群已成为体系完整、覆盖面广,思政元素丰富且育人成效显著的国家精品课程群,在国内具有极强的示范作用,各使用高校落地情况良好,充分证明模式的可复制、易推广。

六、结论

综上所述,本案例以产教协同和专业教育融合的育人思路,以四门国家精品课程为基础,线上线下结合,建立了“点线面”到“体”的分类聚焦式的人才培养模式。在汇聚并优化配置“政企校”育人资源的基础上,共建产教融合联盟,促进人才供给侧和产业需求侧结构要素融合,形成协同培养新时代高素质人才的长效机制。该模式突破了职业发展教育资源不足的共性问题、理论与实践脱节、缺乏针对性的关键问题以及政企校难以形成合力的难点问题,取得了显著的应用成效。构建出可复制、易推广的开放共享混合式职业发展教育模式,在国内1173所高校使用,培养学生210万余人;构建就业、创业的双通道驱动模式,为企业持续输送优质人才,政府推广使用成效显著,切实解决了高校人才培养与社会需求“两张皮”现象,具有较大的推广应用价值。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)